Strom

Die Gemeinde produziert durch die hohe Anzahl an bereits installierten PV-Anlagen, die Biogasanlagen und den Bürgerwindpark bereits deutlich mehr Strom, als sie benötigt. Insgesamt sind knapp 60 MW an erneuerbaren Energieerzeugern installiert, die ca. 149 GWh pro Jahr erzeugen. Der Strombedarf in der Gemeinde für Haushalte, Industrie und Gewerbe beträgt ca. 11,7 GWh. Dazu kommen ca. 0,6 GWh aus dem Sektor Wärme zur Stromversorgung von Wärmepumpen und 0,2 GWh aus dem Sektor Verkehr als Energieträger für die E-Mobilität.

In der Gemeinde bestehen verschiedene Potentiale für Erneuerbare-Energie-Projekte. Diese lassen

sich in drei Kategorien aufteilen:

▪ Anlagen auf Gemeindeflächen mit hohem Strombedarf

▪ Großprojekte

▪ Anlagen auf Gemeindeflächen mit geringem Strombedarf

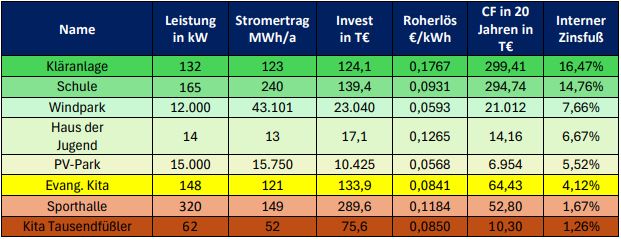

Die jeweiligen Potentiale sind gemäß ihrer Wirtschaftlichkeit in folgender Tabelle aufgelistet:

Die Wirtschaftlichkeit der Energieprojekte hängt wesentlich von dem Wert des erzeugten Stroms ab. Dieser ist besonders bei Anlagen mit einer hohen Eigenverbrauchsquote hoch. Ist die Anlage für den Strombedarf zu groß dimensioniert oder es ist bereits eine kleine PV-Anlage vorhanden, so reduziert sich die Wirtschaftlichkeit deutlich und eine Volleinspeisung ist wirtschaftlicher. Bei VolleinspeiseAnlagen sind die spezifischen Ertragswerte und spezifischen Installationskosten entscheidend. Die spezifischen Installationskosten sinken mit steigender Projektgröße. Der spezifische Ertrag ist bei Windanlagen deutlich höher als bei PV-Anlagen und bei Freiflächenprojekten durch eine vorteilhafte Ausrichtung im Schnitt höher als bei kleineren Aufdach-Projekten, die sich an der Dachgeometrie orientieren müssen.

Im Jahr 2025 lassen sich die PV-Anlagen auf den Dächern der Schule und bei der Kläranlage errichten. Bei den Montagearbeiten auf den Schuldächern kann die Montage der PV-Anlagen auf dem Dach des Hauses der Jugend und des Kindergarten Tausendfüßler mit angedacht werden. Allerdings sollte die Anlagengröße bei dem Kindergartens Tausendfüßler auf lediglich eine der vier bisher vorgesehenen Dachflächen reduziert werden. Auf dieser können rund 34 Module bzw. ca. 15 kWp platziert werden.

Mit dieser geringeren Belegung ließe sich eine attraktive Eigenverbrauchsquote darstellen. Es bestehen keine wesentlichen Risiken bei den Anlagen. Von einer Einspeisemöglichkeit ist bei den entsprechenden Anlagengrößen in der Niederspannung ohne wesentliche Ertüchtigungsmaßnahmen auszugehen. Eine Baugenehmigung oder B-Plan-Änderung ist für die Aufdachanlagen nicht erforderlich. Bei der Freiflächenanlage bei der Kläranlage besteht hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit ein Risiko. Die Anlage kann als betriebliche Anlage zur Versorgung der Kläranlage vereinfacht genehmigt werden oder als Freiflächenanlage zur Stromproduktion. Im letzteren Fall wäre ein B-Plan-Verfahren zur Änderung der Flächennutzung erforderlich, welches Zeit und Geld in Anspruch nehmen würde. Da die PV-Anlage aber wesentlich zur Eigenverbrauchsdeckung dient, ist von einer vereinfachten Genehmigungsfähigkeit auszugehen. Da das Stromnetz durch die Eigenverbrauchsdeckung mehr entlastet, als es durch die Überschusseinspeisung belastet wird, ist von keinen Komplikationen bei der Netzverknüpfung auszugehen.

Die Großprojekte erfordern eine umfassendere Planungs- und Genehmigungsphase. Mit diesen ist frühestens ab 2026 zu rechnen. Bei dem Bürgersolarpark ist zudem die Flächenfindung, entweder auf den Flächen des Windparks oder angrenzend an die Bahnlinie, eine Herausforderung. Hier gilt es insbesondere entsprechende Flächen zu finden und anzupachten bzw. zu erwerben. Zudem treten folgende Risiken auf:

• Absenken der Einspeisevergütung bzw. Aufhebung der EEG-Vergütung und damit der Finanzierungssicherheit

• Anstieg der Kosten für Material und Arbeit ohne entsprechenden Anstieg der Strompreise

• Netzverknüpfung: Kabelwege und Ertüchtigungsmaßnahmen wie die Errichtung von TrafoStationen

• Genehmigung: Ein B-Plan-Verfahren ist erforderlich, inkl. entsprechender artenschutztechnischer Gutachten und Kartierungen Zusätzlich zu den PV-Projekten der Gemeinde bzw. mit Gemeinde- oder Bürgerbeteiligung ist von einem Ausbau der Photovoltaik auf Wohngebäuden und Gewerbegebäuden auszugehen. Für den Zubau von Photovoltaik besteht in der Gemeinde laut Umfrage ein großes Interesse. Es ist von einem Potential von 3,2 MWp an kleinen PV-Anlagen auf Wohngebäuden und ca. 0,8 MWp auf Gewerbegebäuden auszugehen. Die Gewerbegebäude verfügen bereits zu einem Großteil über Photovoltaik.

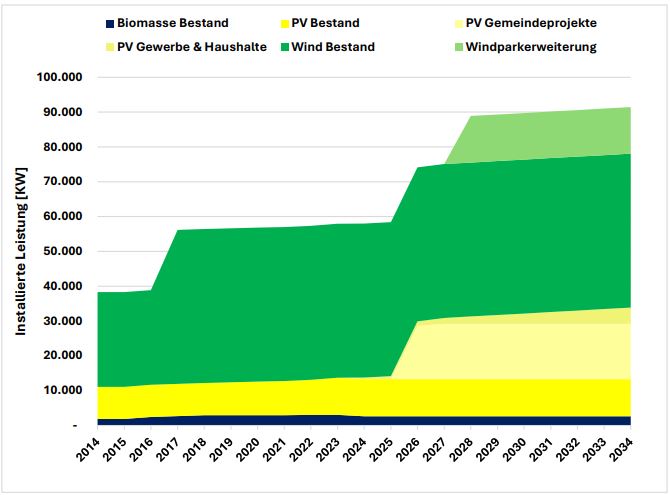

Bezogen auf die im Bericht getätigten Annahmen ist bis 2030 mit einem Zubau der Energieerzeugungsleistung im Quartier von knapp 60 MW auf ca. 90 MW zu rechnen. Dieser wird zu einem wesentlichen Teil durch den Bürgersolarpark und die Windparkerweiterung ermöglicht. Die prognostizierte Entwicklung der Erzeugungsleistung ist in folgender Grafik dargestellt:

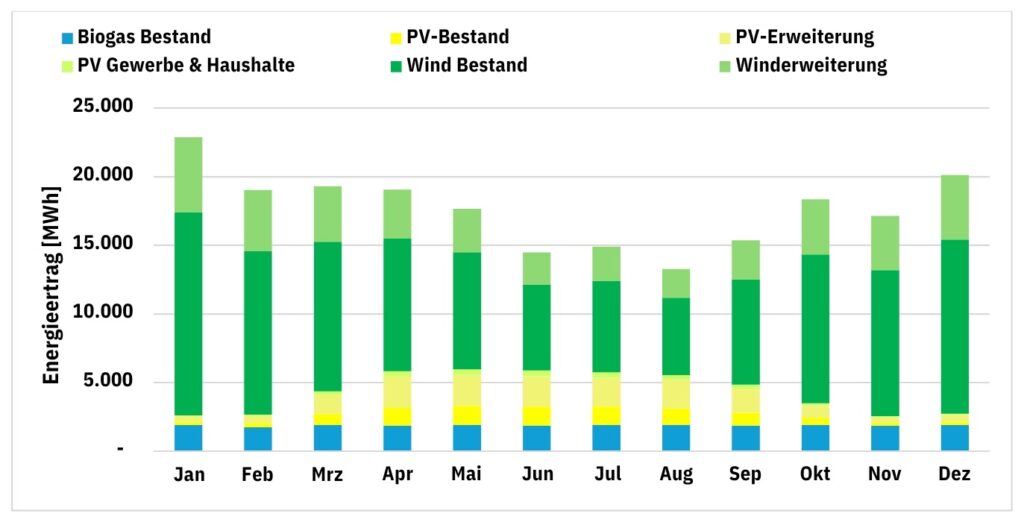

Im Jahr 2030 werden insgesamt 89,7 MW in Betrieb sein, wovon ca. 32,176 MW zugebaut werden, die ca. 62,9 GWh pro Jahr erzeugen. Der zusätzliche Ausbau der erneuerbaren Energien spart 43,05 kt CO2 pro Jahr ein. Mit folgendem monatlichem Stromerzeugungsprofil ist mit dem zukünftigen Energiemix zu rechnen:

Neben der Realisierung von Energieprojekten kann die Gemeinde die Nutzung und den Ausbau erneuerbarer Energien durch verschiedene Maßnahmen fördern:

▪ Bürgerstromtarif: Für die Wärmenetze ist die Wirtschaftlichkeit des Verlegens einer Stromleitung direkt vom Bürgerwindpark zum Verbraucher untersucht worden. Diese erfordert einen hohen Investitionsaufwand. Eine weitere Möglichkeit den Strom aus den Bürger-Energie-Projekten zu veräußern, ist über einen eigenen Stromtarif. Dieser muss bilanziell erfasst werden und bei diesem werden alle Umlagen und Netzentgelte fällig. Unabhängig davon, kann ein Bürgerstromtarif eine interessante Mehreinnahme für die Energieprojekte bedeuten und gleichzeitig die Stromkosten lokal entlasten.

▪ Förderungen: Förderungen für den Ausbau von Energieerzeugungsanlagen sind im Quartier eigentlich nicht notwendig. In anderen Gemeinden werden z.B. geringfügige Förderungen für Batteriespeicher und Balkonkraftwerke angeboten, die zur Netzentlastung beitragen.

▪ Vorbildrolle: Das Quartier wird schon jetzt einer Vorbildrolle beim Ausbau erneuerbarer Energien gerecht. Jedes Feuerwehrgebäude ist mit Photovoltaik belegt und der Bürgerwindpark produziert ein Vielfaches des Strombedarfs des Quartiers. Mit dieser Vorbildrolle kann die Gemeinde in Kombination mit Informationsveranstaltungen dazu beitragen, dass lokal im Bereich Wohnen und Gewerbe der Ausbau der Erneuerbaren weiter vorangetrieben wird.