Verkehr

Der Verkehr ist mit 37 % des Energiebedarfs für die zweitmeisten Emissionen im Quartier verantwortlich. Nach den Vorstellungen der Bundesregierung soll der Verkehr sowohl Energie einsparen als auch auf alternative Antriebstechnologien umgestellt werden. Von den etwa 25 GWh Energieverbrauch im Verkehr entfallen 40 % auf Benzin, 57 % auf Diesel, 2 % auf Strom und unter 1 % auf andere Kraftstoffe. Der Ausstoß von Treibhausgasen im Verkehrssektor soll bis 2030 um 44 % und bis 2045 um 100 % gesenkt werden. Das Umweltbundesamt geht jedoch davon aus, dass bis 2030 lediglich eine Senkung um 24 % erreicht werden könnte. Für den Energieverbrauch selbst werden seitens des Bundes keine spezifischen Zielvorgaben gemacht. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass der Energieverbrauch im Verkehr bis 2030 um 12 bis 24 % und bis 2045 um 51 bis 67 % sinken wird. Im Quartier kann insbesondere durch den Umstieg auf EMobilität eine Verringerung des Energieverbrauchs erreicht werden, da E-Autos einen um etwa 75 % geringeren Verbrauch als Verbrenner haben. Auch durch Homeoffice und den demografischen Wandel kann der Energieverbrauch individuell um 49 % gesenkt werden, wenn Pendel- und Dienstfahrten wegfallen. Der Stromverbrauch der Bahn im Quartier wird hier nicht zugerechnet, da die Bahnlinie über ein eigenes Stromnetz verfügt. Das Potential des Bahnverkehrs für die Reduktion des Energieverbrauches und den Treibhausgasausstoßes ist jedoch sehr hoch. Die Verlagerung von Teilen des Pendelverkehrs vom Auto auf die Bahn führt zu keiner messbaren Veränderung der angebotenen Verbindungen. Sowohl der Energieverbrauch als auch der Treibhausgasausstoß kann für jede zusätzliche Fahrt daher mit nahezu null angenommen werden.

Elektromobilität

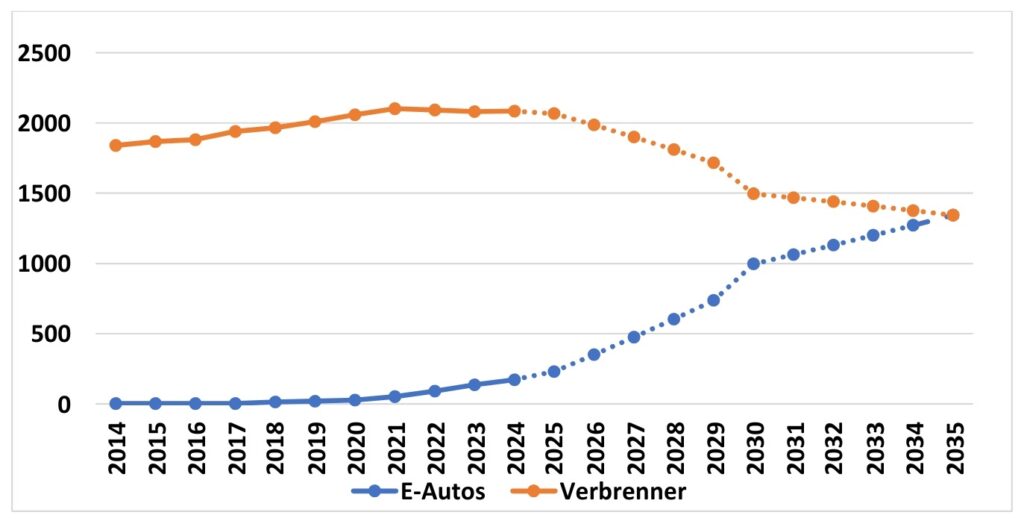

Gemäß den Zielen der Bundesregierung soll der Anteil der Elektroautos an allen in Deutschland zugelassenen Autos bis 2030 auf 40 % und bis 2035 auf 50 % erhöht werden. Wie dieses Ziel erreicht werden kann, ist bisher noch unklar. Die Zielwerte lassen sich auf Langenhorn herunter gerechnet zu folgende Prognose führen:

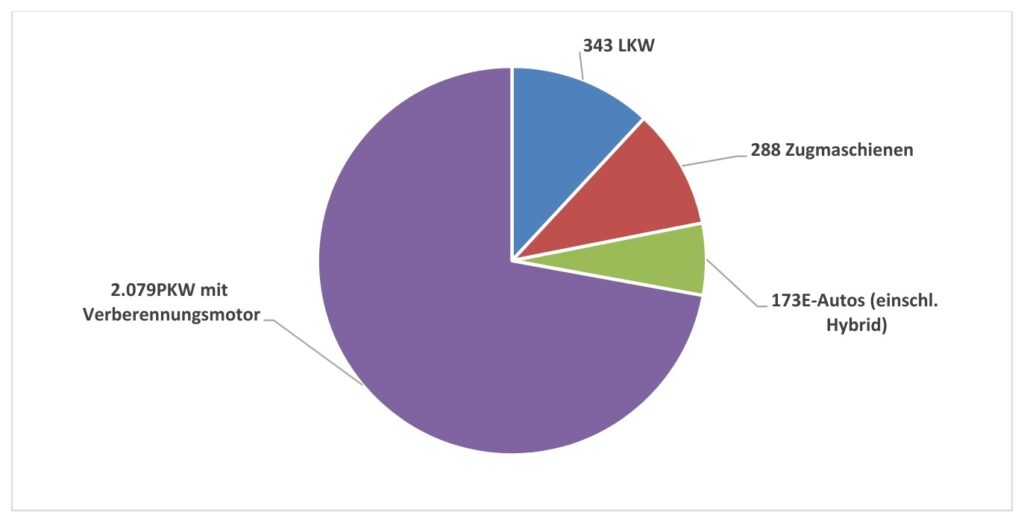

Die Zahl der aktuell 173 Elektrofahrzeuge in Langenhorn würde dementsprechend bis 2030 auf 996 und bis 2035 auf 1.343 Fahrzeuge anwachsen. Gleichzeitig müsste die Anzahl der Autos mit Verbrennungsmotor sinken. Die Angemessenheit solcher Zahlen kann seit dem Wegfall der staatlichen Kaufprämie für E-Autos infrage gestellt werden. Nichtsdestotrotz können für dieses Szenario Vorbereitungen getroffen werden. Die Aufschlüsselung der Fahrzeuge im Quartier sind untenstehend aufgeführt:

Für das Quartier sind keine Beschränkungen bei der Anmeldung von Wallboxen beim Netzbetreiber bekannt – allerdings kann es durch einen starken Zubau der E-Mobilität dazukommen, dass die Neuinstallation von Wallboxen untersagt wird, um das Netz nicht zu überlasten. Die SH-Netz hat auf Nachfrage versichert das Netz frühzeitig anzupassen, sollte dies erforderlich sein.

Die Durchfahrt von E-Autos über die B5 wird sich erhöhen, auch wenn eine Verbreitung von 40 bis 50 % nicht erreicht wird, über die Notwendigkeit zusätzlicher Ladesäulen wurde bereits berichtet. Gerade Schnelladesäulen sind hoch gefragt, um dieser Nachfrage entgegenzukommen sollen große Tankstellen Betreiber zu deren Errichtung verpflichtet werden. Langenhorn könnte von dieser Regelung zusätzlich profitieren.

Bei den Krafträdern wird aufgrund ihres ohnehin geringen Verbrauchs und des hohen Anteils der Nutzung in der Freizeit kein spezifisches Ziel vorgegeben. Elektrisch betriebene Motorräder stellen bislang eine Seltenheit dar. Es ist daher anzunehmen, dass in diesem Bereich keine Änderung ansteht. In Langenhorn sind aktuell 270 Krafträder zugelassen. Hingegen sind E-Fahrräder, E-Roller und Scooter weiterverbreitet. Während E-Fahrräder auch im Tourismus eine immer größere Rolle spielen, finden sich E-Roller eher in Ballungszentren. Für Hotellerie und Gastronomie kann es sich lohnen Ladepunkte einzurichten, einfache Haushaltssteckdosen reichen hierfür aus.

Elektrische Alternativen zu LKW existieren bislang kaum, und es ist zweifelhaft, ob sie für einen wirtschaftlichen Betrieb in naher Zukunft infrage kommen. Der Fokus liegt für LKW daher auf anderen CO2 neutralen Antrieben wie Biodiesel, Biogas, grünem Wasserstoff oder E-Fuels. Da für den Einsatz von Biodiesel keine Änderung der Infrastruktur oder des Fuhrparks notwendig ist, sollte dieser mittelfristig priorisiert werden. Des Weiteren kann auf richtungsweisende Entscheidungen aus Berlin und Brüssel gewartet werden. In Langenhorn sind aktuell 349 LKW zugelassen.

Für kleinere Zugmaschinen existieren bereits elektrische Alternativen. Wenn diese mit eigenem Strom geladen werden, ist laut Hersteller bei einigen Anwendungen ein wirtschaftlicher Betrieb möglich. Für die meisten Anwendungen wird jedoch weiterhin die dieselbetriebene Zugmaschine notwendig sein. Aufgrund der hohen Anschaffungskosten und der langen Lebensdauer von Zugmaschinen ist anzunehmen, dass sich neue Antriebstechnologien, sollten sie kommen, in der Landwirtschaft erst verzögert durchsetzen. In Langenhorn sind aktuell 282 Zugmaschinen gemeldet.

Gerade im Bereich Logistik und Landwirtschaft (knapp 20 % der Fahrzeuge) ist eine Elektrifizierung aufgrund der höheren Leistungen und infrastrukturellen Anforderungen nur erschwert möglich.

Bidirektionales Laden

Bidirektionales Laden umfasst nicht nur das übliche Aufladen eines Geräts oder Fahrzeugs, sondern auch die Rückführung von Energie ins Stromnetz oder in das eigene Zuhause. Diese Funktion soll das Auto von einem reinen Transportmittel zu einem integralen Bestandteil der Energieinfrastruktur transformieren.

Unter bidirektionalem Laden versteht man:

▪ Vehicle-to-Grid (V2G): Hierbei fungieren Elektroautos als temporäre Speicheranlagen, die das Stromnetz ausgleichen können. Dies trägt zur Netzstabilität bei und unterstützt die Integration erneuerbarer Energien.

▪ Vehicle-to-Home (V2H): Dies deckt den Energiebedarf kleinerer elektronischer Geräte ab und kann in Notfällen als Energiequelle dienen, wenn der Strom im Haus ausfällt.

▪ Vehicle-to-Building (V2B): Hierbei geht es um die zweiseitige Ladefähigkeit von Elektro-Autos in Wohngebäuden oder in einem Bürokomplexen.

Die “Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR)” legt gemeinsame Mindestziele fest, die vom Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union beschlossen wurden. Das Ziel der Verordnung ist es, den elektrischen Personen- und Güterverkehr über EU-Grenzen hinweg zu vereinfachen. Gemäß Erwägungsgrund Nr. 30 der AFIR-Verordnung ist der Aufbau einer intelligenten Ladeinfrastruktur mit bidirektionaler Kapazität von entscheidender Bedeutung. Durch diese Maßnahme werden Elektrofahrzeuge zusätzlich ins Stromnetz integriert und das Management der Stromlasten wird verbessert. Die Integration von Elektrofahrzeugen ins Stromnetz wird durch eine intelligente Ladeinfrastruktur erleichtert. Gleichzeitig ermöglicht bidirektionales Laden eine Reduktion der Ladekosten für die Verbraucher. Weitere Vorschriften wurden eingeführt, um den Lade- und Entladevorgang zu vereinfachen: Ab dem 13. April 2024 sollen alle neuen oder aktualisierten Ladepunkte die Option des intelligenten Ladens bieten. Dies umfasst die Möglichkeit, mit Kredit- oder Debitkarte zu zahlen, ohne einen langfristigen Vertrag mit einem Stromanbieter abschließen zu müssen. Zusätzlich sollten gemeinsame Standards angewendet werden, um die Kompatibilität des bidirektionalen Ladens zu gewährleisten. Um die flexible Einbindung erneuerbarer Energiequellen in das Stromnetz zu ermöglichen, sollen die bidirektionalen Ladepunkten zu verteilt werden. Daher ist geplant, dass ab dem 4. Juni 2024 alle drei Jahre die Auswirkungen des bidirektionalen Ladens auf die Kostenreduktion und die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energiequellen im Stromnetz bewertet werden.

Die bidirektionale Ladung ist in Deutschland bisher nicht reguliert, was eine rechtliche Hürde für die Verwendung bidirektionaler Elektroautos darstellt. Es gibt beispielsweise noch keine einheitliche Definition von Speichersystemen für Elektroautos in den gesetzlichen Texten. Darüber hinaus ist eine Regulierung erforderlich, um eine Doppelbesteuerung beim Laden und Entladen an verschiedenen Standorten zu vermeiden (Leippi, Klinger, & Zernickel, 2024).

Durch bidirektionales Laden kann das Netz entlastet werden, was den Zubau von weiterer Photovoltaik, Wärmepumpen und E-Mobilität ermöglicht, ohne dass umfassende Ertüchtigungsmaßnahmen des Netzes erforderlich sind.