Stromerzeugung

Die Gemeinde produziert deutlich mehr erneuerbaren Strom, als benötigt wird. Dennoch sind im Quartier einige weitere Potentiale zur Erzeugung Erneuerbarer Energie aus Photovoltaik und Wind gegeben. Diese umfassen:

• PV-Anlagen für Wohngebäude

• PV-Anlagen für kommunale Gebäude

• PV-Anlagen für Gewerbe

• PV-Ausbau durch die Errichtung von Bürgersolarparks

• Windenergie-Ausbau durch eine Erweiterung des Bürgerwindparks

PV-Anlagen für Wohngebäude

Der Strombedarf in der Gemeinde liegt laut KlimaNavi bei ca. 11,67 GWh. Hiervon entfallen allein über 4 GWh laut Umfrage auf den Bereich Wohnen. Der weitere Strombedarf verteilt sich auf Gewerbe, Industrie und Kommunen sowie auf die Sektoren Verkehr (E-Mobilität) und Wärme (elektrische Wärmeerzeuger). Gerade in diesen Bereichen ist in Zukunft eine Steigerung des Strombedarfs zu erwarten, sei es durch eine Zunahme von E-Autos oder den Heizungstausch hin zu Wärmepumpen. Etwa 35 % der an der Umfrage Beteiligten geben an bereits eine PV-Anlage zu besitzen, und 27 % sind an einer PV-Anlage in näherer Zukunft interessiert. Laut Marktstammdatenregister sind in der Gemeinde Langenhorn bereits 409 Photovoltaik Anlagen in Betrieb. Davon werden 365 von Privatpersonen auf Wohngebäuden betrieben, dies umfasst sowohl Balkonkraftwerke als auch Dachflächen mit maximaler Belegung von PV-Modulen. Im Quartier selbst verfügen 267 Wohngebäude bereits über Photovoltaik, was 26,4% aller Wohngebäude im Quartier entspricht. Diese Angaben liegen unter den Ergebnissen der Bürgerbefragung.

Die Wohngebiete und -gebäude orientieren sich in Langenhorn entlang der Dorfstraße, die von Osten nach Westen verläuft. Insofern verfügt ein Großteil der Gebäude, ca. 60 %, über mindestens eine Dachfläche mit Südausrichtung. In den südlichen Neubaugebieten sind zudem einige Gebäude mit Ost-West ausgerichteten Dächern vorhanden.

Ein für das Quartier durchschnittliches Süddach hat ein Stromerzeugungspotential von 8.550 kWh pro Jahr, ein Ost-Westdach mit beidseitiger Belegung erzeugt 12.000 kWh pro Jahr. Der spezifische Energieertrag bei nach Süden ausgerichteten Dächern ist pro Modul signifikant höher als bei Ost-West

Ausgerichteten Dächern.

Der Stromertrag einer nach Süden ausgerichteten Dachfläche beträgt mit herkömmlichen PV-Modulen (>22 % Wirkungsgrad) ca. 1.050 kWh pro kWp und bei einer Ost-West Ausrichtung ca. 850 kWh pro kWp. Ein kWp beschreibt die Leistung, die von ca. 2,1 aktuellen Modulen. Dies entspricht einer reinen Modulfläche von knapp 4,5 m². Bei der Ost-West-Ausrichtung wird ein wesentlicher Teil des Stroms morgens und abends produziert – bei der Südausrichtung ist die Stromproduktion zur Mittagszeit maximal.

Die Kosten für PV-Anlagen sind in den letzten Jahren deutlich gesunken. Ein kWp PV-Module kostet heutzutage nur noch ca. 200 € an Materialkosten, wenn sie über den Großhandel oder online bezogen werden. Montagegestelle lassen sich oft zu einem vergleichbaren bzw. leicht günstigeren Preis beziehen. Inklusive Montage, Elektrik, Installationszubehör und Gerüst liegen faire Preise für PV- Anlagen ohne Speicher heutzutage zwischen 1.000 € und 1.500 € pro kWp. Batteriespeicher können in der Regel für zwischen 500 € und 1.000 € pro kWh Speicherkapazität erworben werden. Mit einer gut

dimensionierten PV-Anlage lässt sich ohne Speicher ca. ein Drittel des eigenen Strombedarfs abdecken – mit Speicher sogar bis zu 60 %. Eine zu fairen Konditionen erworbene, gut dimensionierte PV-Anlage rentiert sich in der Regel in 10 Jahren. Ist eine PV-Anlage zu groß dimensioniert, steigt der Autarkiegrad wohingegen der Eigenverbrauchsanteil, welcher für die Wirtschaftlichkeit der PV Anlage maßgeblich ist, sinkt. Bei einer zu kleinen PV-Anlage verhält es sich genau umgekehrt.

Laut Solarkataster in Kiel und Lübeck sind etwa 65% der Dächer in Schleswig-Holstein für den wirtschaftlichen Betrieb einer PV-Anlage geeignet. 27 % der Haushalte im Quartier sind an einer PV-Anlage interessiert und 35 % verfügen bereits über eine PV-Anlage. Aus den Umfrageergebnissen lässt sich eine künftige Belegung von 62 % der Wohngebäude mit PV-Anlagen aus Eigeninitiative der Bewohner ablesen. Der dieser Anteil ist nur etwas kleiner als der Anteil für PV-Anlagen geeigneten Gebäude. Bezogen auf die 27 % an PV interessierten Haushalte lassen sich bei einer durchschnittlichen Anlagengröße von 10 kWp in naher Zukunft ca. 3.200 kWp an PV-Anlagen installieren.

Diese produzieren jährlich ca. 3,2 GWh bezogen auf die jeweiligen Ertragswerte pro Ausrichtung. Ohne Speicher könne hiervon ca. 1,07 GWh direkt vor Ort genutzt werden. Derzeit sind in Langenhorn ca. 41 % der PV-Anlagen mit einem Speicher versehen. Durch die sinkenden Kosten von Speichern lassen sich Batteriespeicher bei jeder zweiten PV-Anlage erwarten. Hierdurch kann die Stromersparnis vor Ort auf ca. 1,7 GWh gesteigert werden. Dies entspricht ca. einem Drittel des Strombedarfs der Haushalte laut Umfrage. Zudem kann ein Teil des Strombedarfs für E-Mobilität der Haushalte durch den PV-Strom gedeckt werden. Die historischen Gebäude Langenhorns waren oder sind mit Reet eingedeckt. Die Reetdächer tragen maßgeblich zur Baukultur bei; diese sind allerdings weniger geeignet für eine Aufdach-PV-Anlage.

PV-Anlagen für kommunale Gebäude

Die Errichtung von PV-Anlagen auf kommunalen Liegenschaften wurde basierend auf Begehungen und Datenerfassung vor Ort analysiert. Die Gebäude wurden photogrammetrisch digitalisiert und die PV-Anlagen wurden zentimetergenau simuliert. Folgende Objekte wurden betrachtet:

• Photovoltaik auf den Dächern der Bildungseinrichtungen um die Friedrich-Paulsen-Schule

• Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach des neuen Feuerwehrgebäudes

• Errichtung einer PV-Anlage zur Versorgung der Kläranlage

• Hochrechnung des PV-Potentials auf Gewerbedächern

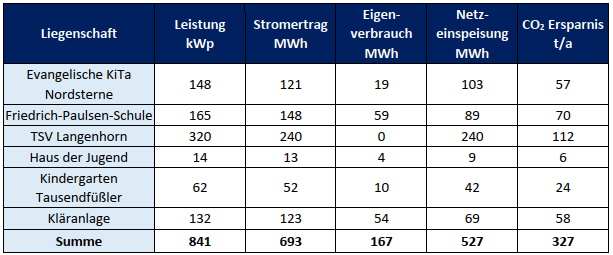

Insgesamt sind im Quartier bereits 45 PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden oder Gewerbedächern vorhanden. Die nach Norden ausgerichteten Dächer werden aufgrund ihres vergleichsweisen geringen spezifischen Ertrags nicht für die Installation von Solaranlagen berücksichtigt. Insgesamt verfügt die Gemeinde über eine Gesamtdachfläche, die die Installation von ca. 840 kWp und eine jährliche Energieerzeugung von etwa 0,69 GWh ermöglicht.

Photovoltaik auf den Dächern der Bildungseinrichtungen um die Friedrich-Paulsen-Schule

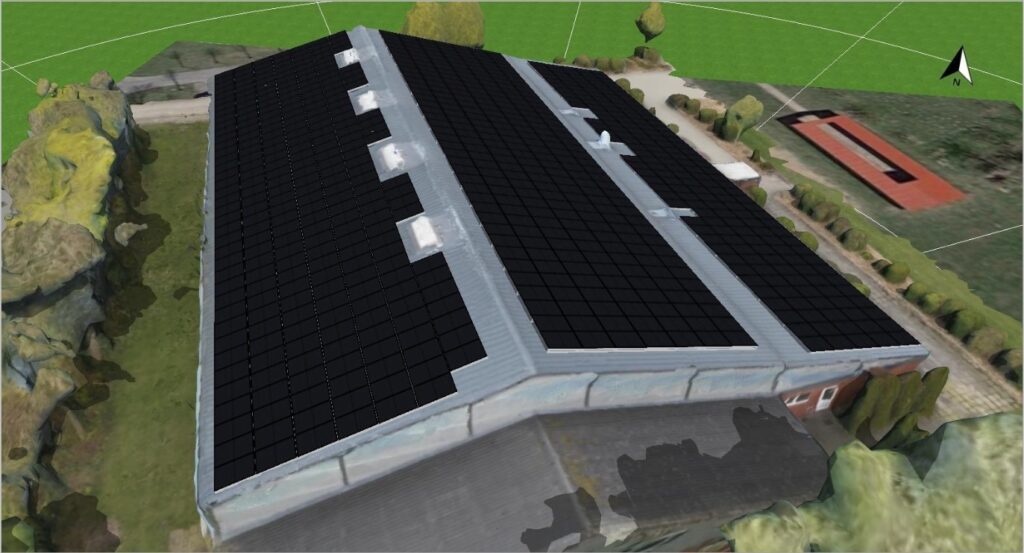

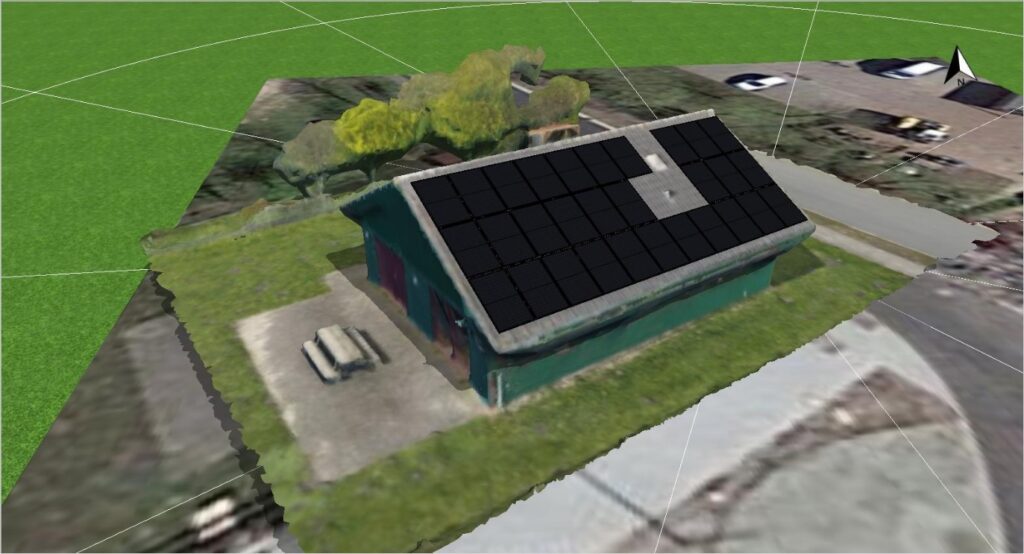

Im Süden von Langenhorn befinden sich die öffentlichen Schul- und Kindergarten Gebäude. Die folgende Luftaufnahme zeigt die zwei Kindergärten im Norden, das Haus der Jugend dazwischen und die Friedrich-Paulsen-Schule inklusive Sporthalle unten:

Im Folgenden wird das PV-Potential der einzelnen Gebäude beschrieben.

Die Evangelische Kita Nordsterne (oben links) ist das einzige der Gebäude, das bereits über eine kleine, nach Süden ausgerichtete PV Anlage mit 57 Modulen verfügt. Auf dem Stehfalzdach können zusätzliche PV-Module in Ost- und West-Ausrichtung installiert werden, ihre Gesamtleistung würde 148,6 kWp betragen. Ein 110 kVA-Wechselrichter wäre ausreichend, um die Anlage an das Niederspannungsnetz anzuschließen. Dies würde zu einer geschätzten jährlichen Stromproduktion von nahezu 120.000 kWh führen. Zur Schätzung des Energieverbrauchs wurde die Gebäudefläche als Grundlage herangezogen. Gemäß einer Studie von Kluttig, Erhorn und de Boer vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik beträgt der durchschnittliche Stromverbrauch in einem Kindergarten 20 kWh/m²a (Kluttig, Erhorn, & de Boer, 2002). Die Dachfläche dieses Gebäudes beträgt rund 3000 Quadratmeter, was zu einem geschätzten jährlichen Stromverbrauch von etwa 66.000 kWh führt. Dieser kann durch die PV-Anlage zu etwa 59% abgedeckt werden. Allerdings müssten ca. 82.300 kWh pro Jahr ins Netz eingespeist werden, da die Anlage im Verhältnis zum Stromverbrauch sehr groß dimensioniert ist. Durch die PV-Anlage lassen sich jährlich ca. 57 t CO2 einsparen. Die Anlage ist wie folgt graphisch dargestellt:

Die Friedrich-Paulsen-Schule ist das größte Gebäude im Untersuchungsgebiet und verfügt über mehrere Dachflächen, die teilweise neuer und teilweise älter sind. Die Drohnenflüge und Thermographien haben keine Beschädigungen der Dächer gezeigt. Die Dacheindeckung der Schrägdächer besteht aus Ziegeln bzw. Betonsteine, während die Flachdächer mit Bitumen bedeckt sind. Aufgrund der Verschattung durch die Schrägdächer sind die Flachdächer teilweise weniger für PV-Anlagen geeignet. Die Anlage ist untenstehend dargestellt:

Auf den Dächern lässt sich eine PV-Leistung mit überwiegender Südausrichtung von ca. 165 kWp installieren. Bei einer Auswahl passender Wechselrichter kann die 130 kVA-Grenze für die Mittelspannung eingehalten werden, sodass eine Anbindung der Anlage an das Niederspannungsnetz möglich ist.

Die PV-Anlage produziert bei einem spezifischen Jahresertrag von 902,6 kWh pro kWp ca. 148.700 kWh pro Jahr. Basierend auf der Nutzfläche der Schule wird der Stromverbrauch auf 110.000 kWh pro Jahr geschätzt, wovon ca. 53,9 % durch die PV-Anlage gedeckt werden können. Der Eigenverbrauch beträgt demnach ca. 59.300 kWh pro Jahr bzw. ca. 40 % des erzeugten PV-Stroms. Durch die PV-Anlage können jährlich knapp 70 Tonnen CO2 vermieden werden.

Die Sporthalle des TSV Langenhorn im Norden der Friedrich-Paulsen-Schule verfügt über ein Ost-West- ausgerichtetes Trapezblechdach mit geringer Dachneigung. Um das Gebäude herum stehen recht hohe Bäume. Auf einem Trapezblech kann ein schienenloses Montagegestell verwendet werden, was die Kosten für das Montagegestell im Vergleich zum Ziegeldach um ca. 60 % reduziert und zudem eine schnellere Installation ermöglicht:

Auf das Dach passen ca. 320 kWp an PV-Leistung. Die Ertragswerte sind aufgrund der Dachneigung, Ausrichtung und Geodaten mit ca. 750 kWh pro kWp eher gering. Durch die Ost-West-Ausrichtung wird jedoch ein ausgewogeneres Lastprofil mit erhöhter Leistung am Morgen und Abend erreicht, worüber hinaus die Dachhaut eine kostengünstige Installation ermöglicht. Eine Anlage dieser Größe muss an das Mittelspannungsnetz angeschlossen werden. Durch die Einbußen aufgrund der Anlagenausrichtung können die eingesetzten Wechselrichter so dimensioniert werden, dass sie eine Leistung von 250 kVA nicht überschreiten, ohne Ertragsverluste zu verursachen. Damit entfällt die Pflicht eines Anlagen-Zertifikats Typ B. Da die Halle zum größtenteils für sportliche Aktivitäten genutzt wird und daher keinen nennenswerten Stromverbrauch aufweist, sollte die Anlage als Volleinspeise-Anlage betrieben werden. Eine Abspaltung einer bis zu 30 kWp-Anlage zur Eigenverbrauchsdeckung wird empfohlen. Auf der Sporthalle können fast 240.000 kWh Strom pro Jahr aus Solarstrahlung erzeugt werden, wodurch jährlich mehr als 112 t CO2-Emissionen vermieden werden.

Das Haus der Jugend gilt als kultureller Mittelpunkt für Jugendliche: Es organisiert Veranstaltungen zu

Musik, Film und Videospielen. Auf dem Dach lässt sich eine kleine, nach Süden ausgerichtete PV-Anlage

mit einer Leistung von 13,5 kWp (30 Module) platzieren:

Die PV-Anlage produziert ca. 13.000 kWh pro Jahr und könnte damit etwa zwei Drittel des angenommenen Strombedarfs vor Ort decken. Der Autarkiegrad und die Eigenverbrauchsquote können durch einen Batteriespeicher weiter gesteigert werden. Die PV-Anlage ermöglicht eine Einsparung von knapp 6 Tonnen CO2 pro Jahr.

Auf dem Dach des Kindergartens Tausendfüßler lässt sich eine PV-Anlage in Süd-, Ost- und West-Ausrichtung platzieren:

Eine Anlage dieser Größe ist sinnvoll, wenn der Strom auch für die benachbarten Gebäude der Gemeinde genutzt werden kann. Zur Eigenverbrauchsdeckung würde die Belegung der Dachfläche unten links im Bild ausreichen. Die PV-Anlage würde 52,1 MWh pro Jahr erzeugen und 24 Tonnen CO2 pro Jahr vermeiden.

Photovoltaik zur Versorgung der Kläranlage: Die Kläranlage im Norden von Langenhorn ist einer der wesentlichen Stromverbraucher des Quartiers. Auf dem Dach des Betriebsgebäudes ist bereits eine mehrere Jahre alte PV-Anlage montiert. Auf den Freiflächen am nördlichen und südlichen Ende des Betriebsgeländes lässt sich jeweils eine Modultischreihe platzieren. Diese Reihen wurden so eingeplant, dass noch genügend Platz nach vorne, hinten und zu den Seiten besteht, um keine Zuwegungen zu blockieren oder die Positionierung anzupassen. Es wurde eine PV-Anlage mit einer Leistung von 132,3 kWp geplant, die im Niederspannungsnetz errichtet werden kann. Die beiden Anlagenteile werden separat verschaltet. Die PV-Anlage wird auf den Grünflächen errichtet und ist folglich als betriebliche Anlage zu genehmigen, um ein aufwendiges B-Plan-Verfahren zu vermeiden.

Durch die Anlage kann etwas mehr als ein Drittel des Strombedarfs gedeckt werden. Ca. 56,3 % des PV-Stroms kann zur Eigenverbrauchsdeckung genutzt werden:

Durch die Anlage können 123,3 MWh pro Jahr erzeugt werden. Rund 70 MWh davon können zur lokalen Stromversorgung genutzt werden, während etwa 53,3 MWh ins Netz eingespeist werden. Ein Stromverkauf mit verbundener Leitungslegung an die Biogasanlage im Norden könnte eine Alternative zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit sein. Durch die Anlage lassen sich 57,9 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen.

Die Gemeinde verfügt über weitere Dächer, insbesondere auf Feuerwehrgebäuden und auf dem Vereinsheim des Fußballvereins. Das Vereinsheim des Fußballvereins liegt inmitten einiger Bäume. Das Dach ist mit Welleternit ausgestattet – eine statische Prüfung wäre erforderlich. Gerade aufgrund der Verschattung und der notwendigen Sanierungsmaßnahmen hinsichtlich Heizung und Gebäudeeffizienz ist das Gebäude für eine PV-Anlage im jetzigen Zustand ungeeignet:

Die Gebäude der Feuerwehr im Quartier sind bereits alle mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Auf dem neuen Feuerwehrgebäude wurde eine PV-Anlage mit Südostausrichtung und einer Leistung von ca. 8,6 kWp installiert. Die Anlage ist für die Eigenverbrauchsdeckung ausgelegt worden. Auf dem Dach hätte eine Anlage mit knapp unter 25 kWp Platz gehabt. Die Mehrkosten für die Anlagenerweiterung hätten sich bei einer Durchführung während des Baus lediglich auf die variablen Kosten für Material und Montage belaufen. Die Mehrkosten für einen größeren Wechselrichter wären gering gewesen. Bei aktuell Marktüblichen Preisen hätte die Anlagenerweiterung ca. 700 € pro kWp gekostet – pro kWp würde eine solche Anlage in der Volleinspeisung knapp 80 € pro Jahr erwirtschaften. Durch E-Mobilität und elektrisches Heizen, hätte sich der Return on Investment der Anlagenerweiterung auf weniger als 8 Jahre reduziert. Einige der PV-Anlagen auf den übrigen Feuerwehrgebäuden sind bereits über 12 Jahre alt. Hier ist ein Repowering im nächsten Jahrzehnt denkbar. Durch den technologischen Fortschritt ließe sich so die Leistung der einzelnen Anlagen verdoppeln.

Auf den Liegenschaften der Gemeinde besteht ein PV-Potential von 841 kWp, die knapp 700 MWh pro Jahr produzieren und 327 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen können:

PV-Anlagen für Gewerbegebäude

In der Gemeinde sind laut Marktstammdatenregister bereits 80 PV-Anlagen mit einer gewerblichen Größe von mindestens 30 kWp in Betrieb. Die summierte Leistung dieser Anlagen beträgt 7,18 MWp, was etwa zwei Drittel der insgesamt installierten, 11 MWp ausmacht. Die Gewerbedächer im Quartier sind größtenteils bereits mit PV-Anlagen belegt. Eine Betrachtung von Satellitenbildern zeigt bis zu 30 größere Dachflächen im Quartier, die einer gewerblichen Nutzung zuzuordnen sind und noch nicht mit PV-Anlagen ausgestattet sind. Aufgrund von Verschattung durch benachbarte Bäume sowie möglicherweise unzureichender Dachstatik ist davon auszugehen, dass etwa die Hälfte dieser Dächer ohne größere Ertüchtigungen nicht infrage kommt. Bei einer angenommenen PV-Leistung von 50 kWp wird das verbleibende PV-Potential auf Gewerbedächern auf ca. 750 kWp geschätzt, was etwa 10 % der bereits installierten PV-Leistung entspricht. Da ein Großteil der PV-Anlagen bereits 10 Jahre alt ist, könnte in 10 Jahren durch ein Repowering die Leistung dieser Anlagen wahrscheinlich verdoppelt werden.

PV-Ausbau durch die Errichtung von Bürgersolarparks

Bürger Solarparks erfreuen sich in Deutschland einer großen Verbreitung. Sie können durch eine Verwaltungsgesellschaft, kommunal oder auch genossenschaftlich organisiert werden. Wie bei den Bürgerwindparks kann eine größtmögliche Beteiligung der Bürger die Akzeptanz des Parks steigern.

Langenhorn verfügt über zwei Möglichkeiten zur Errichtung eines Bürgersolarparks:

▪ Privilegiert nach EEG auf den Flächen angrenzend an die zweispurige Bahnlinie in einem Abstand von bis zu 200 m.

▪ Auf den Flächen des Bürgerwindparks neben den Windrädern

Die Errichtung eines Bürgersolarparks auf privilegierten Flächen bringt den Vorteil einer einfacheren Genehmigung mit sich. Die Errichtung eines Solarparks neben den Windenergieanlagen bringt den Vorteil geringerer Netzanschlusskosten und eines netzverträglicheren gemischten Erzeugungsprofils von Wind und PV mit sich.

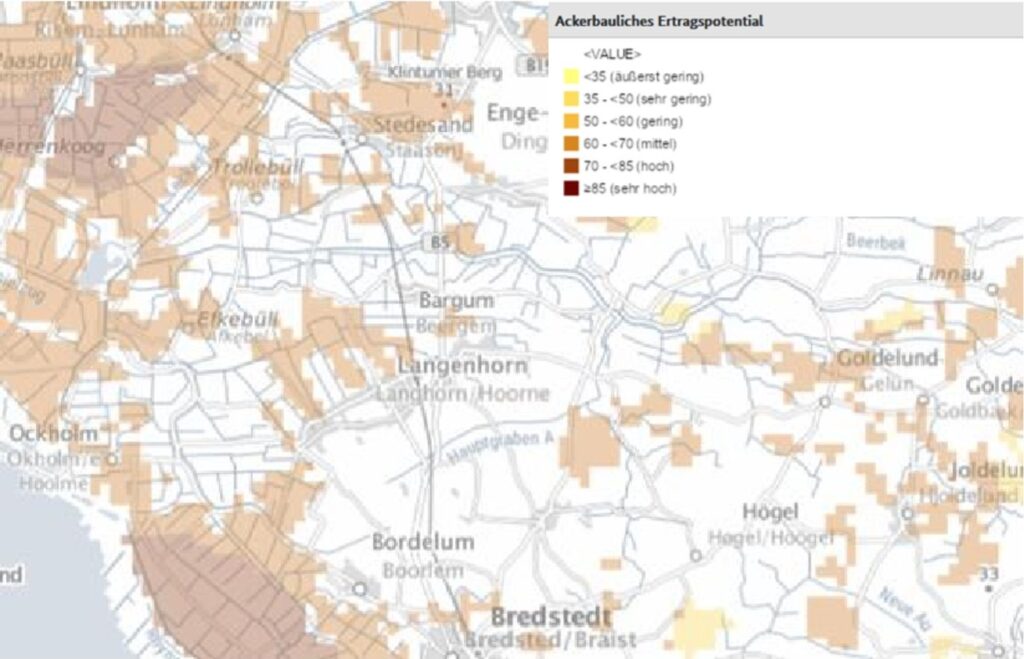

Bei der Errichtung von Freiflächen PV-Anlagen auf Ackerland ist immer zwischen der Energieerzeugung und den damit verbundenen wirtschaftlichen Interessen von Gemeinde und Bürgern sowie dem positiven Beitrag zur Energiewende und den Interessen von Landwirtschaft und Naturschutz abzuwägen. Es ist generell sinnvoll bevorzugt Flächen mit geringem ackerbaulichem Ertrag für Photovoltaik zu nutzen. Oftmals bieten die aus der intensiven Landwirtschaft genommenen Flächen die Möglichkeit zur Zweitnutzung als Weideland für Schafe und tragen positiv zur Biodiversität bei.

Über das ackerbauliche Potenzial im Umland von Langenhorn liegen nur eingeschränkte Daten vor. Die Boden- und Nutzungsstruktur rund um Langenhorn weist ein mittleres Ertragspotential auf. Niederertragsböden mit weniger als 50 Bodenpunkten sind allerdings nicht zu erwarten:

Ein wichtigeres Kriterium bei der Suche nach einer geeigneten Fläche ist die potentielle Nutzung als Bauland. Sollten Flächen in absehbare Zeit in Bauland umgewandelt werden kommen sie für einen PV-Park ebenfalls nicht in Frage.

PV-Ausbau durch die Errichtung von Bürgersolarparks

Eine Freiflächen PV-Anlage entlang der Bahnlinie und Bundesstraße kommt grundsätzlich in Betracht. Für jegliche Hochbauten entlang einer Bundesfernstraße, wie der B5 ist ein Mindestabstand von 20 Metern einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann unterschritten werden, wenn eine Genehmigung des Fernstraßen-Bundesamtes vorliegt. Solche Genehmigungen werden in den letzten Jahren jedoch nur zögerlich verteilt.

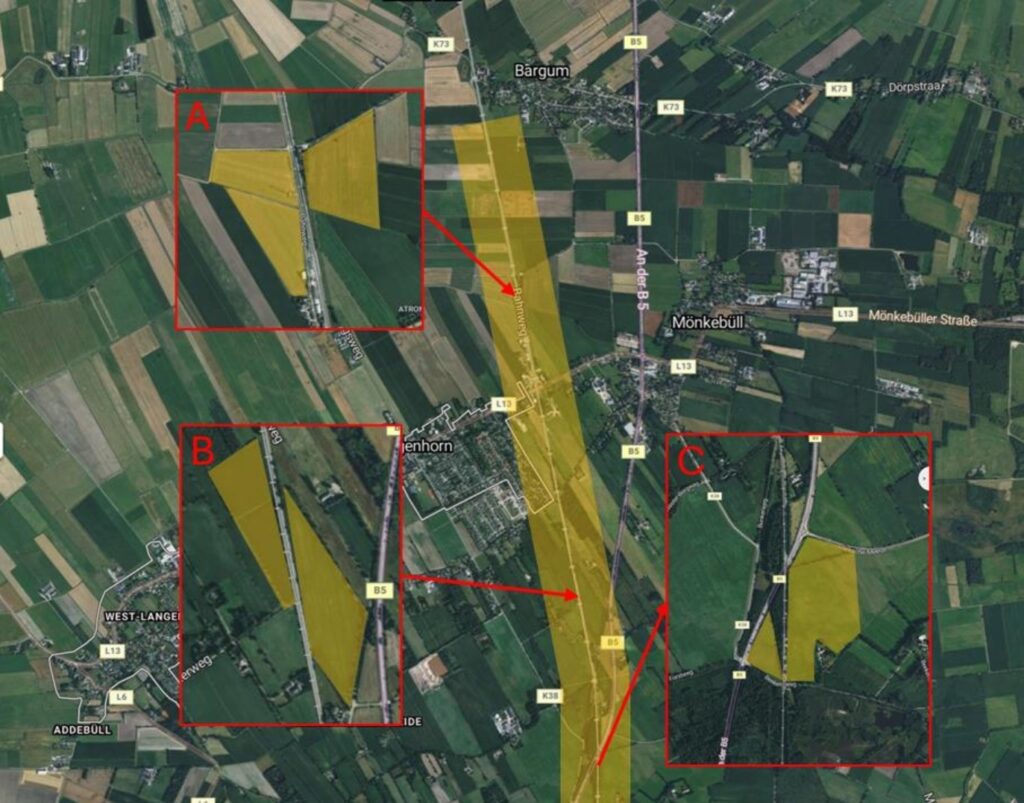

Die Gemeinde Langenhorn erstreckt sich entlang der Bahnlinie nach Norden etwa bis zum Königsbüllerweg. Die Flächen entlang der Bahnlinien werden vom Bund priorisiert. Mit der Priorisierung durch Bund und Länder geht auch ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren einher. Die eingezeichnete Fläche ist bisher wenig entwickelt, dennoch sollten bei der Umsetzung eines solchen Vorhabens möglichst frühzeitig Bürger und Anlieger einbezogen werden.

Für die Errichtung eines Solarparks entlang der Bahnlinien sind die Flächen im Süden von Langenhorn und im Osten der Bahnlinie aufgrund der geringsten Distanz zum Umspannwerk am besten geeignet. Ebenfalls könnte eine kleine Fläche im Norden von Langenhorn in der Nähe der Biogasanlage geeignet sein, bei der eine Netzverknüpfung über die Trafostationen bei der Biogasanlage erfolgen könnte. Generell gilt, dass privilegierte Flächen laut EEG bis zu einer Größe von 1 MWp (ca. 1 ha) mit dem jeweiligen EEG-Vergütungssatz vergütet werden können. Vorhaben mit einer Leistung von bis zu 50 MWp können sich eine Vergütung über eine Ausschreibung der Bundesnetzagentur sichern.

Ein weiterer relevanter Faktor bei der Errichtung eines Bürgersolarparks im Quartier ist der Zuschnitt der Flächen. Die Grundstücke in Langenhorn sind historisch bedingt weitgehend sehr schmale und lange Grundstücke, die von der Dorfstraße abgehen. Je mehr verschiedene Flurstücke in die Vorhabensfläche des Bürgersolarparks mit aufgenommen werden sollen, desto komplizierter wird die Flächensicherung entweder über Pacht oder Kauf der Flächen. Basierend auf Satellitenfotos wurden folgende Flächen als potenziell geeignet identifiziert:

Je nachdem ob ein PV-Park auf nur einer oder auf beiden Seiten der Bahnlinie errichtet wird, sind Potentialflächen von 1,5 bis 15 ha auf maximal 3 Flurstücken möglich. Auf einem Hektar können mit heutiger Technik ca. 1,1 MWp PV-Module platziert werden. Bei einem ortsüblichen Ertrag von ca. 1.050 kWh pro kWp in einer verschattungsfreien Südausrichtung lassen sich pro Hektar Vorhabensfläche ca. 1,13 Mio. kWh produzieren.

Bürger PV-Park als Ergänzung zum Windpark

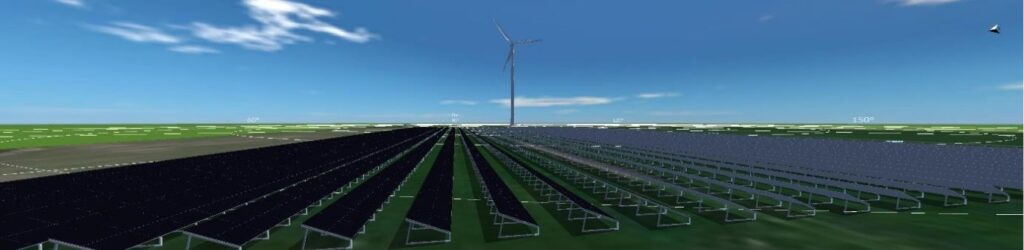

Eine weitere Möglichkeit zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen besteht auf dem Gelände des Bürgerwindparks:

Der Windpark Langenhorn erstreckt sich über eine Fläche von 3,78 km². Neben den 13 vorhandenen Windkraftanlagen können auch PV-Anlagen installiert werden, um zur Stromerzeugung in der Stadt Langenhorn beizutragen. Um die Verschattung der PV-Module zu minimieren, sollte ein Mindestabstand von 4,8 Metern zwischen den einzelnen Modulreihen eingehalten werden. Die für die Installation berücksichtigten Abmessungen umfassen einen Abstand von 20 Metern zur Straße und 30 Metern zu den Windkraftanlagen, um Verschattungen zu vermeiden. Die in Abbildung 24 ausgewählte Fläche beträgt 32.600 m², was einer Leistung von ca. 32,6 MWp entspricht. Diese Fläche macht lediglich etwa 9 % der Gesamtfläche des Windparks aus.

Bei maximaler Flächennutzung lassen sich pro Jahr 33,4 Mio. kWh erzeugen und 15.700 Tonnen CO2 einsparen.

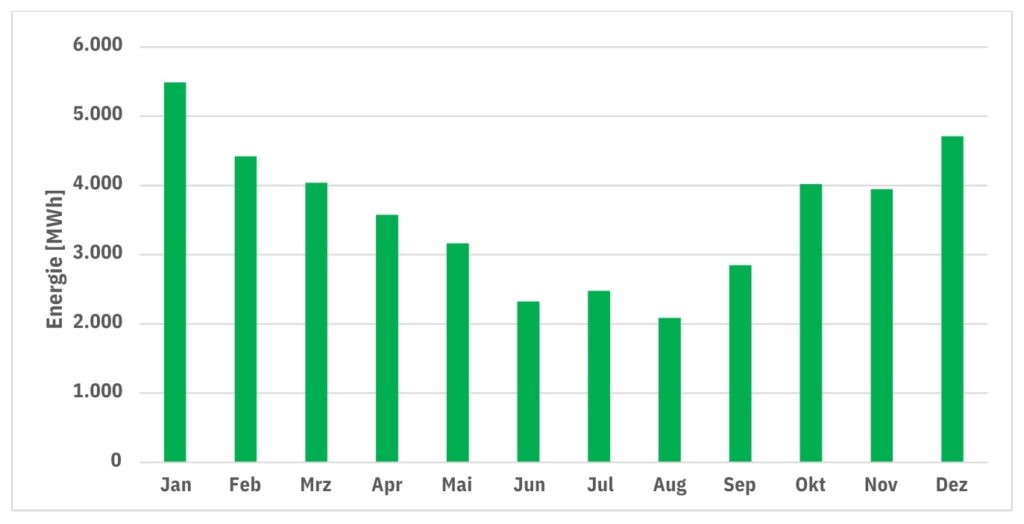

Windenergie-Ausbau durch eine Erweiterung des Bürgerwindparks

Das größte Energieerzeugungspotential in Langenhorn geht von der Windkraft aus. Die Installation von Windkraftanlagen, die 2011 begann und bis 2017 fortgesetzt wurde, könnte in den nächsten Jahren wieder an Fahrt aufnehmen. Der Bau von vier weiteren Windkraftanlagen ist aktuell auf den bisherigen Windeignungsflächen geplant. Diese vier Windkraftanlagen werden mind. 43.100 MWh an erneuerbarer Energie jährlich produzieren, basierend auf der Stromproduktion einer Windenergieerzeugungsanlage von 2017. Mit einer leistungsstärkeren Anlage oder einen höheren Narbenhöhe kann die Energieerzeugung weiter gesteigert werden. Übers Jahr gesehen, sind die ertragreichsten Monate bei einen standardisierten Erzeugungsprofil zwischen Oktober und März. Damit ergänzt sich die Windkraft sehr gut mit der Photovoltaik, die ihre ertragreichsten Monate in den sommerlichen Monaten hat. Das Erzeugungsprofil hochgerechnet auf vier Erzeugungsanlagen mit einer Leistung von jeweils 3 MW ist in folgender Grafik dargestellt:

Neben einer Erweiterung des Bürgerwindparks auf den jetzigen Eignungsflächen ist die Errichtung eines weiteren Windparks in der Diskussion. Durch eine Änderung der landespolitisch festgelegten Vorrangflächen, ist dieses Vorhaben aktuell allerdings nicht möglich. Die Vorgaben aus den Klimazielen unserer Bundesregierung können sich allerdings vorteilhaft auf die Schaffung neuer Vorranggebiete in Langenhorn auswirken. Laut diesen Vorgaben muss das Land Schleswig-Holstein seine Flächen für Windenergie von zwei auf etwa drei Prozent der Landesfläche ausweiten und die Windenergiekapazität bis zum Jahr 2030 auf 15 Gigawatt erhöhen. Eine entsprechende Anpassung des Landesentwicklungsplans (LEP) wird bis Ende 2024 erwartet. Bis der Landesentwicklungsplan überarbeitet und in Kraft tritt, bleiben die bestehenden Pläne in Kraft, mit Ausnahme des Regionalplans Wind für den Planungsraum 1, der rechtlich aufgehoben wurde. Am 11. Juni 2024 hat die Landesregierung dem Entwurf für neue Vorgaben bezüglich der ausgewiesenen Windenergiegebiete und der Verfahren, die das Land und die Gemeinden befolgen müssen, zugestimmt. Wie die Landesplanungsbehörde im Januar 2024 bekannt gab, wird der Entwurf nicht nur die Gebiete enthalten, in denen Windkraftanlagen errichtet werden dürfen, sondern auch die Gebiete, in denen dies nicht gestattet ist. (Schleswig-Holstein Der echte Norden, 2024). Der LEP sieht wie im Dezember 2023 beschlossen, dass WEA nur mit Mindestabständen von 400 m zu Wohngebäuden und mindestens 800 bis 1000 m zu Dörfern und Städten errichtet werden dürfen. Regelungen hinsichtlich Landschafts-, Denkmal- und Tierschutz sollen für die Genehmigungsverfahren leicht entschärft werden. Die neue Planung ermöglicht die Integration von Straßen, Hochspannungsleitungen und Deichen innerhalb der Vorranggebiete.

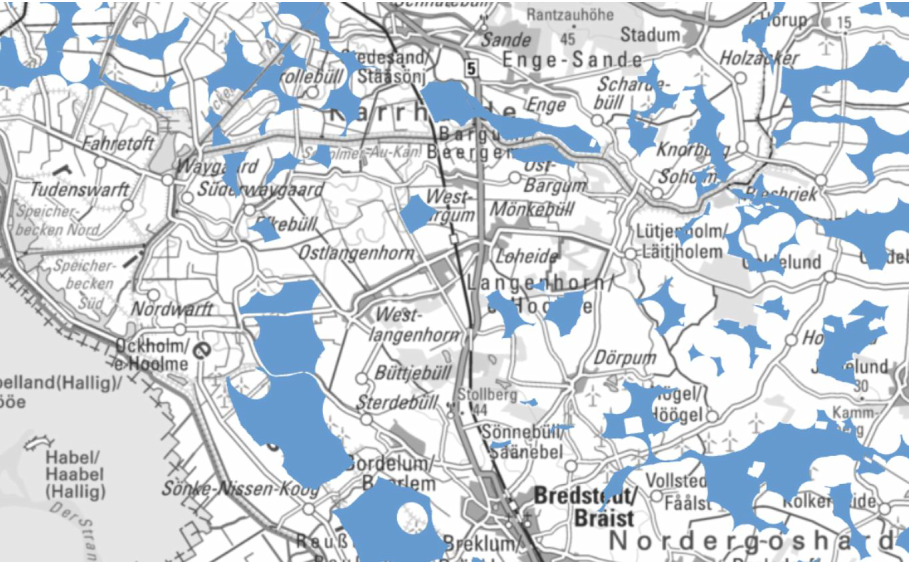

Zudem hat der Bund das Baugesetzbuch seit dem 14. Januar dieses Jahres so geändert, dass Gemeinden Windenergieflächen auch außerhalb von Vorranggebieten planen dürfen, woraufhin das Landesplanungsgesetz (LAplG) angepasst wurde. Windenergieflächen außerhalb der Vorranggebiete können insofern der Mindestabstand zwischen Windkraftanlagen und Wohngebieten eingehalten wird, von Gemeinden in die Planung und ein B-Planverfahren aufgenommen werden. Unter diesem Umstand kann ein neuer Bürgerwindpark auch ohne eine entsprechende Anpassung des Landesentwicklungsplans (LEP) entstehen. Die Errichtung eines neuen Bürgerwindparks hätte einen wesentlichen Einfluss auf die Stromerzeugung in Langenhorn. Da die so erzeugte Energie allerdings den Bedarf weit übersteigt und derzeit keine Planungssicherheit besteht, wird dieses Potential für die weiteren Analysen quantitativ außenvorgelassen und nur qualitativ mit einbezogen. Die Potenzialflächen für Windenergiegebiete gemäß dem Entwurf „Teilfortschreibung Landesentwicklungsplan Windenergie“ sind in folgender Grafik dargestellt:

Sowohl bei der Planung von Freiflächensolarparks als auch bei der Planung neuer Windräder werden die Ziele des Landschafts- und Naturschutzes berücksichtigt. Zusätzliche Windkraftwerke greifen nicht wesentlich in die baukulturelle Struktur ein.