Bewertung der Stromerzeugungspotentiale

Die Stromerzeugungspotentiale in der Gemeinde umfassen neben einer Erweiterung des Bürgerwindparks maßgeblich Photovoltaikanlagen. Die Wirtschaftlichkeit von Energieerzeugungsanlagen hängt im Wesentlichen nur von zwei Faktoren ab: Den Investitionskosten und den Erlösen aus dem Verkauf des erzeugten Stroms.

Die Erlöse hängen von der produzierten Strommenge und der jeweiligen Vergütung ab. Hierbei gibt es drei wesentliche Arten der Stromvergütung:

▪ Einspeisevergütung nach EEG. Die Vergütung ist für 20 Jahre staatlich gesichert und hängt von der Leistung und Art der Energieerzeugungsanlage und der Nutzung der Energie ab. Für größerer Anlagen ab 1 MWp besteht die Pflicht zur Teilnahme an einer Ausschreibung über die Bundesnetzagentur. Ebenfalls muss die Einspeisevergütung bei größeren Anlagen um eine Direktvermarktung ergänz werden. Beim sogenannten Marktprämienmodell wird der erzeugte Strom immer gemäß den aktuell gültigen Börsenpreisen vergütet. Liegen diese unter der zugesicherten EEG-Vergütung, so wird eine Marktprämie in Höhe der Differenz ausgezahlt. Liegen die Preise über der EEG-Vergütung so profitiert der Anlagenbetreiber von höheren Einnahmen. Bei der Festvergütung wird in beiden Fällen nur die Festvergütung gezahlt; die Anlagenbetreiber profitieren nicht von höheren Strompreisen auf der Börse.

▪ Eine weitere Unterscheidung besteht zwischen der Volleinspeisung und der Überschusseinspeisung. Eine Überschusseinspeisung zielt auf die Vermeidung von Stromkosten für den eigenen Strombedarf ab, welche im privaten Bereich bei 40 ct pro kWh und im Gewerbebereich bei 20 ct pro kWh liegen können. Die Überschussvergütung ist deutlich geringer als die Vergütung bei der Volleinspeisung. Daher ist eine Überschusseinspeisung nur wirtschaftlich sinnvoll, wenn die Eigenverbrauchsquote und bzw. oder die Strombezugskosten hoch genug sind, um die Einbußen gegenüber der Volleinspeisung zu kompensieren. Der wesentliche Vorteil bei der Stromeigennutzung ist, dass Steuern, Abgaben und Netzentgelte umgangen werden – dies bedeutet beispielsweise für Haushalte eine Einsparung von rd. 13 ct pro kWh im Vergleich zum Strombezug übers öffentliche Netz. Ein Nachteil ist, dass die Einspeisevergütung für den Stromüberschuss wesentlich geringer ist als die Einspeisevergütung bei der Volleinspeisung.

▪ Die EEG-Förderung ist für bestimmte Flächen, wie z.B. Flächen angrenzend an Autobahnen oder Konversionsflächen oder Flächen auf baulichen Anlagen, und auf eine maximale Anlagengröße von 20 MWp begrenzt. Größere Projekte, Projekte insbesondere auf landwirtschaftlichen Flächen und Projekte mit einer geringen Überschussvergütung eignen sich für längerfristige Stromlieferverträge, sogenannte Power Purchase Agreements, kurz PPAs. PPAs sind private Stromlieferverträge mit einer oftmals kurz- bis mittelfristigen Dauer. PPAs mit einer Dauer von über 15 Jahren sind eher selten. Insbesondere Mitte 2022 lag die durchschnittliche Dauer von 10 Jahres PPAs bei ca. 14 ct pro kWh und damit deutlich höher als die EEG-Vergütungen. Inzwischen sind die Vergütungen auf das Niveau der EEG-Vergütungen zurückgegangen.

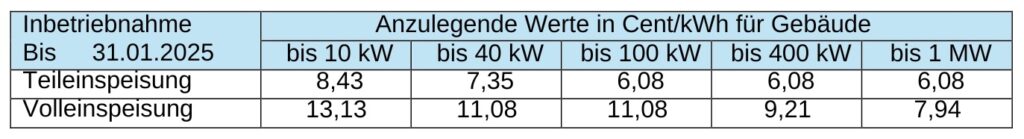

Die EEG-Vergütungen für Photovoltaik sind derzeit bis zum 31.01.2025 wie folgt geregelt:

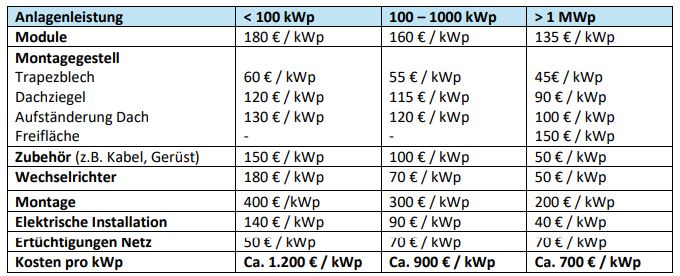

Ab dem 31.12.2025 ist mit einer Degression der Vergütungssätze von 1 % zu rechnen. Derzeit steht auch eine Abschaffung der EEG-Vergütungen im politischen Diskurs. Die Investitionskosten hängen von verschiedenen Faktoren ab. Wesentlich bei großen Projekten sind insbesondere die Genehmigungs- und die Netzanschlusskosten. Bei Aufdachanlagen bis zu einer Größe von 150 kWp bzw. 130 kVA, fallen diese meist sehr gering aus. In folgender Tabelle sind die aktuellen Kosten für Photovoltaikkomponenten und -Dienstleistungen anhand der Marktbedingungen im September 2025 aufgeschlüsselt und einer möglichen Anlagengröße gegenübergestellt. Die Tabelle bildet die Berechnungsgrundlage für den Investitionsbedarf der jeweiligen PV-Potentiale im Quartier:

Laut einem Bericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, der auf einer Umfrage zu 125 Windprojekten beruht, die zwischen 2019 und 2025 in Betrieb genommen wurden, können die Investitionskosten für Windenergieanlagen abgeschätzt werden. Mit insgesamt 403 Windkraftanlagen bzw. 1,667 GW liegen der Umfrage ca. 10 % der seit 2019 im Marktstammdatenregister registrierten Windkraftanlagen zugrunde und wenden diese auf die 4 geplanten Windräder im Quartier (Lüers & Wallasch, 2023):

▪ Windkraftanlagen 4 x 3 MW: 15,77 Mio. €

Kosten für die Windkraftanlage, Logistik, Transport sowie Installation von ca. 1300 € pro kW

▪ Fundament 0,83 Mio. €

Das Fundament der Onshore-Windkraftanlage hängt hauptsächlich von den Standortbedingungen und der Art des Bodens ab. Die in der Umfrage registrierten zwei Fundamenttypen sind hauptsächlich Schattengründungen und Flachgründungen, was Kosten von 57 bis 62 €/KW verursacht.

▪ Netzanbindung 1,23 Mio €

Dies umfasst die elektrische Verkabelung, die die Windkraftanlagen mit ihren Umspannwerken verbindet. Erweiterungen können von bestehenden Netzwerken profitieren, wodurch die Kosten leicht sinken können. Laut Entwicklern liegen die Kosten für die Netzanbindung zwischen 82 und 92 €/KW.

▪ Errichtung und Baustellenvorbereitung 1,1 Mio €

Dies umfasst die Vorbereitung des Windparkareals und der Kranstellflächen. Außerdem umfasst es die Montage der Windkraftanlage.

▪ Planung und Projektrechte 2,7 Mio. €

Planungskosten decken eine Vielzahl von Ausgaben ab und sind der dominierende Kostenfaktor, da sie nahezu ein Drittel der zusätzlichen Investitionskosten ausmachen. Sie umfassen hauptsächlich die Personalausgaben für die Bewertung und Entwicklung der Projekte. Beispielsweise gehören dazu Studien zur Auswahl der geeignetsten Technologie für das Projekt, Studien zur Genehmigung der Installation der Windkapazität (z. B. Lärmgutachten), Wirtschaftlichkeitsanalysen sowie Qualitätsbewertung. Weitere Planungskosten können anfallen, wenn die Bauarbeiten zu Änderungen im B-Plan führen.

▪ Ausgleichsmaßnahmen 0,17 Mio. €

Gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz sollte die Natur so weit wie möglich erhalten bleiben. Zu den möglichen Maßnahmen gehören: Anpflanzung von Obstgärten, Abbruch und Entfernung der Bodenversiegelung.

▪ Sonstige Investitionskosten 1,26 Mio. €

Diese Kosten umfassen zusätzliche Ausgaben, die in keine der vorherigen Kategorien fallen. Zum Beispiel die Sicherheitsmanagementkosten des Projekts, Entschädigungskosten während der Bauphase usw.

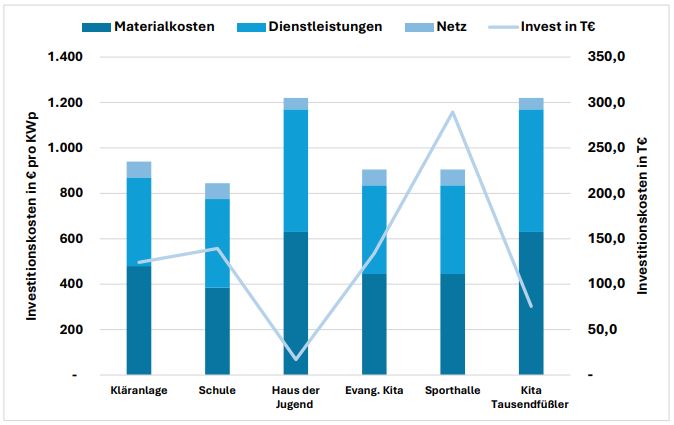

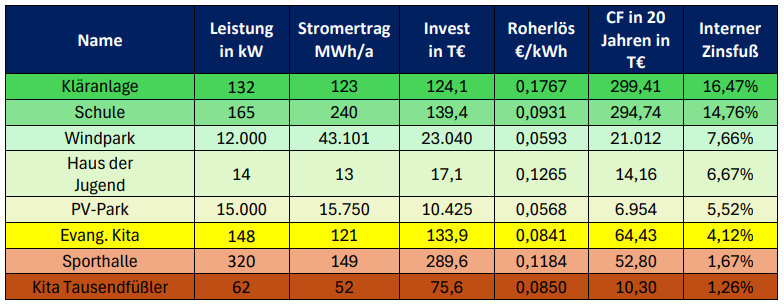

Gemäß dieser Kostenabschätzungen ist von einem Investitionsbedarf von ca. 23,06 Mio. € auszugehen, was spezifischen Investitionskosten von ca. 1.920 € pro kW entspricht ungefähr dem doppelten bis dreifachen Investitionsbedarf eines kWp Photovoltaik. Allerdings ist die Stromerzeugung der Windenergieanlagen in der Regel viermal so hoch und deutlich weniger von Tageszeit und saisonalen Effekten betroffen. Die Investitionskosten für die Potentiale der kleinen bis mittleren Anlagen sind in folgendem Diagramm gegenübergestellt:

Die Investitionskosten belaufen sich auf zwischen 17,1 T€ und 289,6 T€ bei spezifischen Investitionskosten von zwischen 850 € und 1.300 € pro kWp. Die Kosten für einen Bürger PV-Park liegen bei ca. 700 € pro kWp. Bei einer Größe von 15 MWp wären das ca. 10,5 Mio. €. Noch höher ist der Investitionsbedarf der Windkraftanlagen ca. 23,06 Mio. € bzw. 1.920 € pro kW.

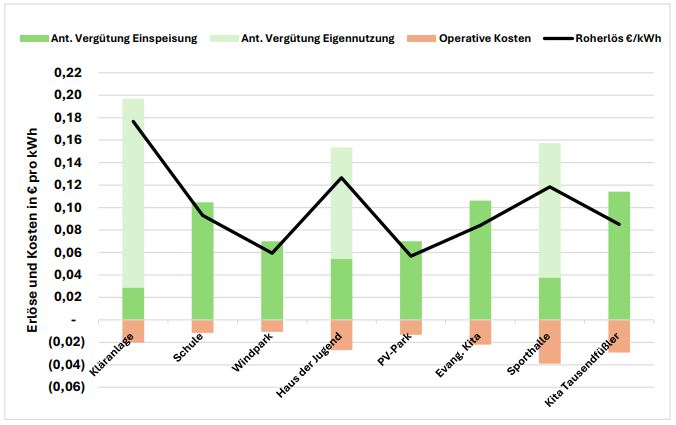

Den Investitionskosten stehen operative Erlöse und Kosten gegenüber. Die Betriebskosten werden für alle Projekte mit 2 % der Investitionskosten pro Jahr angenommen. Diese umfassen die kaufmännische Betreuung der Anlagen, das Monitoring, Service, Wartung und Instandhaltung sowie Versicherungskosten.

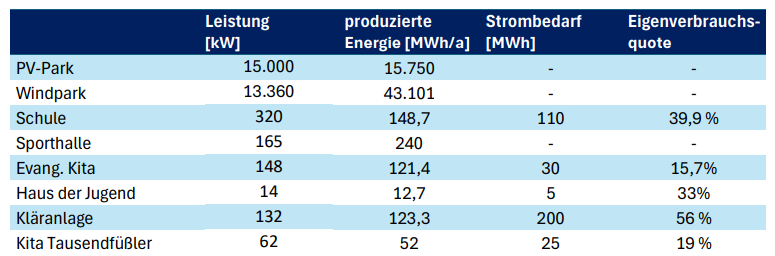

Die Erlöse hängen von der jeweiligen EEG-Vergütung und wenn zutreffend dem Eigenverbrauchsanteil und den dadurch eingesparten Stromkosten ab. Als Stromkosten werden 30 ct pro kWh brutto für die weiteren Analysen veranschlagt. Dies entspricht rd. 25 ct pro kWh netto bzw. einem Arbeitspreis von ca. 12 ct pro kWh vor Umlagen, Steuern und Netzkosten. Die Eigenverbrauchsquoten wurden basierend auf Annahmen zur Gebäudegröße und Musterlastgängen ermittelt und wie folgt bestimmt worden:

Aufgrund der stark reduzierten Einspeisevergütung für die Überschusseinspeisung, werden alle Anlagen mit einer Eigenverbrauchsquote von weniger als 20 % als Volleinspeise-Anlagen im Weiteren betrachtet. Für die Großanlagen wird ein PPA von 7 ct pro kWh angenommen. Basierend auf diesen Annahmen ergeben sich folgende Kosten und Erlöse pro KWh:

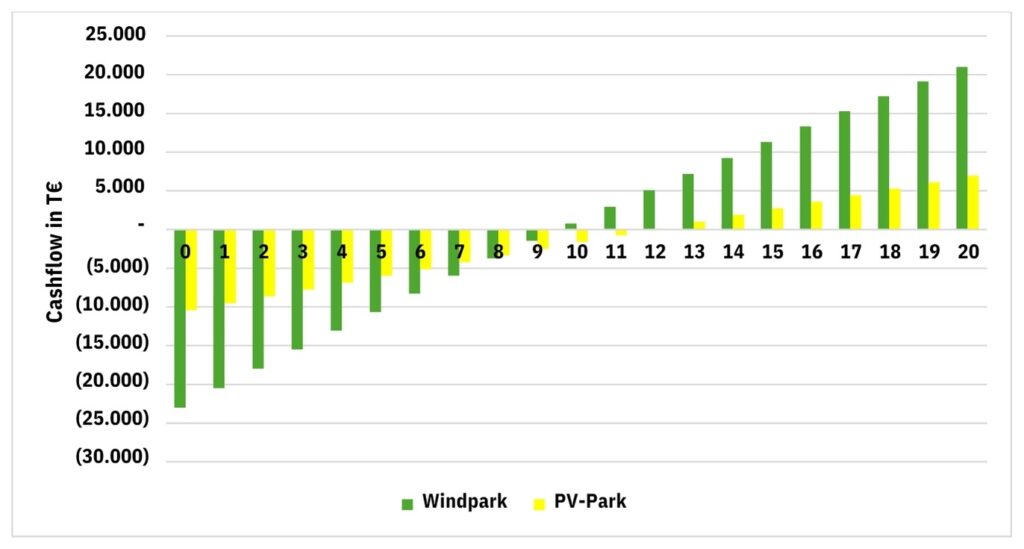

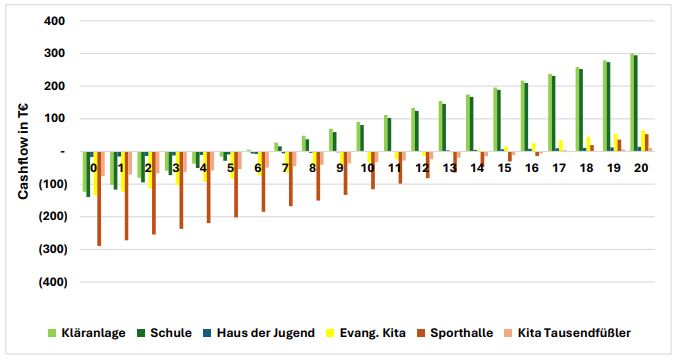

Basierend aus den Erträgen und Investitionsbedarfen lässt sich für die Energieerzeugungspotentiale folgende Cash-Flow-Profile ableiten. Dieses bezieht eine Degradation der PV-Module von 0,3 % Leistungsrückgang pro Jahr (Obaid & Mahdi, 2024) und 1,6 % Leistungsrückgang pro Jahr bei den Windenergieanlagen mit ein (Staffel & Green, 2014):

Der Windpark rentiert sich in unter 10 Jahren, wohingegen der PV-Park aufgrund dem geringeren Stromertrag, sich erst in 12 Jahren rentiert. Innerhalb von 20 Jahren erwirtschaftet der Windpark rd. 20 Mio. € mehr als seine Investitionskosten, beim PV-Park sind es lediglich knapp 7 Mio. €. Die kleineren Projekte weisen deutlich geringere Roherträge und Investitionsbedarfe auf:

Bei den kommunalen Projekten weisen insbesondere die Projekte mit einer hohen Eigenverbrauchsquote eine hohe Wirtschaftlichkeit auf. Insbesondere die PV-Anlage zur Versorgung der Kläranalage, aber auch die PV-Anlage auf den Schuldächern, rentieren sich innerhalb von 6 bis 7 Jahren. Die kleine Eigenbedarfs-PV-Anlage auf dem Haus der Jugend rentiert sich in 10 Jahren – die Ablagen auf der Sporthalle oder auf den Dächern der Kitas rentieren sich erst in 14 bis 17 Jahren. Die einzelnen Anlagen können hinsichtlich Ihrer Wirtschaftlichkeit wie folgt eingeordnet und priorisiert werden:

Derzeit sind Zinssätze zwischen 3,5 % und 4 % pro Jahr üblich. Projekte mit einem ähnlichen internen Zinsfuß sind nur bedingt wirtschaftlich. Projekte mit einem kleineren internen Zinsfuß sind unwirtschaftlich und Projekte mit einem größeren internen Zinsfuß sind wirtschaftlich. Als sehr wirtschaftliche Projekte sind insbesondere die PV-Anlage bei der Kläranlage und auf den Dächern der Schule kurzfristig zu realisieren. Hierbei kann auch das Haus der Jugend und die Kita Tausendfüßler mit einer kleine PV-Anlage von 10 bis 15 kWp belegt werden. Eine Vollbelegung der Kita Tausendfüßler ist nicht wirtschaftlich. Eine Erweiterung der PV-Anlage auf dem Dach der Evangelischen Kita macht in Anbetracht der bereits bestehenden Eigenverbrauchsdeckung und dem Stehfalzdach, welches einen erhöhten Installationsaufwand mit sich zieht, keinen Sinn. Ebenfalls macht eine PVAnlage auf den Dächern der Sporthalle wenig Sinn. Dies ist insbesondere dem niedrigen spezifischen Ertrag aufgrund der angrenzenden Bäume und der Ausrichtung geschuldet.

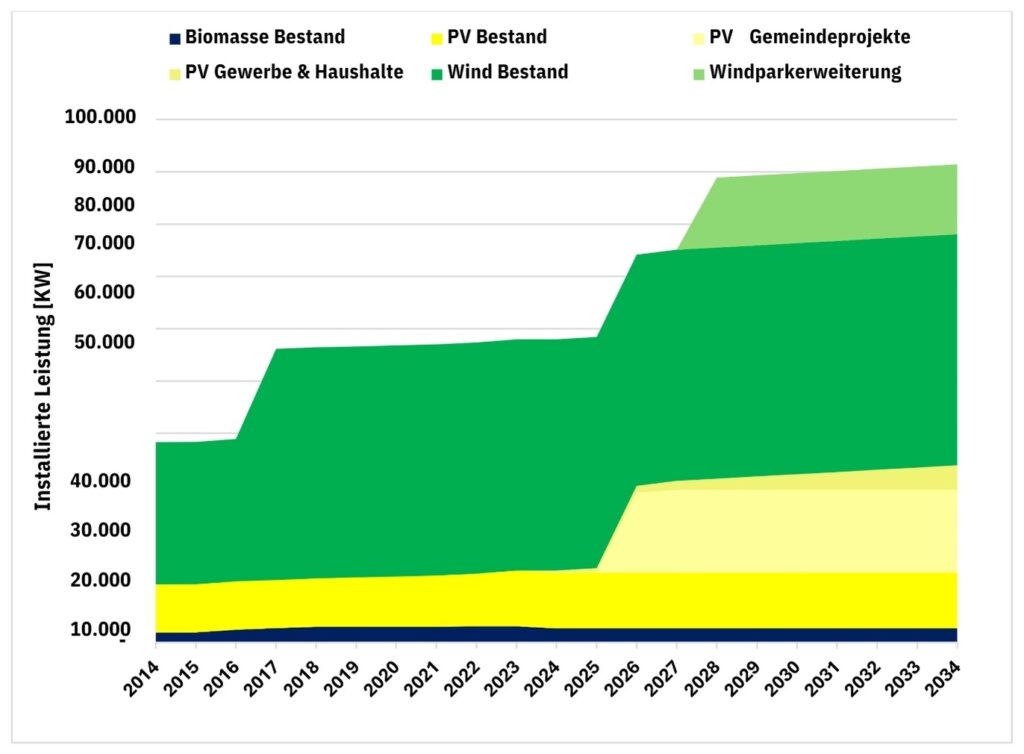

Von den Projekten können ca. 320 kWp kurzfristig installiert werden. Die Installation der Windenergieanlagen benötigt eine umfassende Genehmigungsphase und eine längere Bauphase und kann im Jahr 2026 abgeschlossen sein. Bei der Installation des Bürger-PV Parks ist zunächst ein Standort festzulegen und der Netzanschluss zu klären. Auch wenn die Einspeisevergütungen derzeit rückläufig sind, so steigt die Moduleffizienz und -Leistung kontinuierlich an, derzeit bei sinkenden Kosten. Für die weiteren Bilanzierungen nehmen wir eine Fertigstellung im Jahr 2027 an.

Hierzu kommt der Ausbau der Erneuerbaren Energien auf den Dächern der Haushalte, mit einem PVPotential von 3,2 MWp und auf den Gewerbedächern mit einem PV-Potential von 750 MWp hinzu. Laut Markstammdatenregister wurden im Jahr 2023 ca. 600 kWp installiert und im Jahr 2022 ca. 250 kWp. Mit einem Ausbautempo von ca. 425 kWp pro Jahr ist das PV-Potential in der Gemeinde im Jahr 2033 realisiert.

In der folgenden Grafik ist der zu erwartenden PV-Ausbau in Anlehnung an die bisherigen Daten im Markstammdatenregister dargestellt:

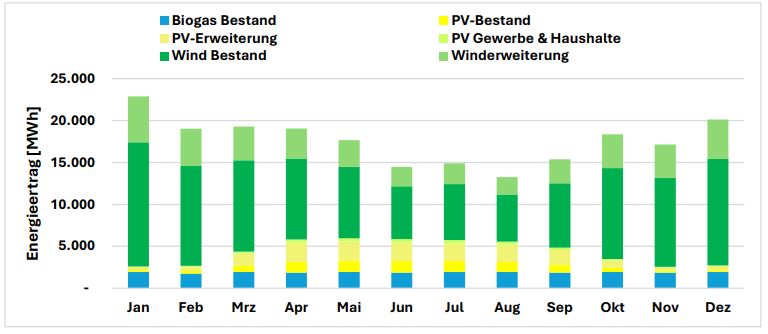

Im Jahr 2030 werden insgesamt 89,7 MW in Betrieb sein, wovon ca. 32,176 MW zugebaut werden, die ca. 62,9 GWh pro Jahr erzeugen. Der zusätzliche Ausbau der Erneuerbaren Energien spart 43.050 t CO2 pro Jahr ein. Mit folgendem monatlichem Stromerzeugungsprofil ist mit dem zukünftigen Energiemix zu rechnen: