Bewertung der Wärmeerzeugungspotentiale

Um die wärmeerzeugungspotenziale allumfassend bewerten zu können, werden für die bereits definierten Gebiete zentrale und dezentrale Wärmelösungen verglichen. Hierbei werden Betriebs- und Investitionskosten miteinander verglichen.

PV-Anlagen für Wohngebäude

Die dezentrale Energieversorgung kann mittels Erneuerbarer Energie über Wärmepumpen oder über Pelletheizungen erfolgen. Die Wärmepumpe hat dabei den Vorteil, dass diese strombasiert Umgebungsenergie entzieht und so aus 1 kWh Strom mehr als 3 kWh Wärme erzeugen können.

Allerdings weisen Heizsysteme, die durch Wärmepumpen betrieben werden, oftmals niedrigere Temperaturen auf – was im Altbau oftmals Sanierungsmaßnahmen der Heizkörper bzw. der Gebäudehülle mit sich zieht, um die nötige Heizlast bereitzustellen. Für den Vergleich der zentralen 21 und dezentralen Wärmeversorgung wird eine Wärmepumpe mit einem Strombedarf von 5.000 kWh zur Deckung eines Wärmebedarfs von 15.000 kWh als Referenz herangezogen.

Die Wärmepumpe wird mit Strom betrieben. Für den Vergleich wird der PV-Strom vernachlässigt und ein Strompreis von 40 Cent pro kWh, brutto, herangezogen. Dies entspricht ca. 32 ct pro kWh, netto, bzw. einem Arbeitspreis von ca. 18 – 20 ct pro kWh.

Die Investitionskosten für eine mittelgroße Wärmepumpe werden auf 12.000 € gerundet, auch in den nächsten Jahren ist eine wesentliche Änderung der Anschaffungskosten unwahrscheinlich. Für große Gebäude mit geringer Energieeffizienz ist mit höheren Kosten, bei kleinen Häusern oder Mehrparteienhäusern mit guter Effizienz mit geringeren Anschaffungskosten zu rechnen. Für die Installation fallen durchschnittlich 3.000 € an, ein Tausch der Heizkörper und Leitungen ist in der Regel beim Umstieg nicht notwendig.

Die Kosten für eine Wärmepumpe mit Installation liegen in der Regel bei ca. 15.000 €. Hinzukommen oftmals der Tausch bzw. der Einbau eines Pufferspeichers sowie Dämmungsmaßnahmen von Leitungen oder Anpassungen der Heizkörper. Als Investitionsbedarf werden 30.000 € angenommen, was ebenfalls der maximalen Förderhöhe betrifft. Die Förderung kann zwischen 30 % und 70 % betragen. Eine Wärmepumpe, die ein klimafreundliches Kältemittel verwendet und eine Öl- oder Gasheizung, die älter als 20 Jahre ist, ersetzt, wird mit 55 % gefördert. Dies wird als Fördersatz für die weitere Betrachtung herangezogen.

Die Abschreibung der initialen Investition von 16.500 € beläuft sich Jährlich über 20 Jahre auf 825 € pro Jahr. Für die Wartung der Wärmepumpe fallen jährlich 300 € an. Die Kosten für den Energieträger belaufen sich auf 2.000 € im Jahr. Hier ergeben sich in Summe Energiekosten von 3.125 € pro Jahr für die Wärmeversorgung mittels Wärmepumpe.

Bewertung der zentralen Wärmeversorgung

Die zentrale Wärmeversorgung über Wärmenetze verursacht hohe Investitionskosten. Zunächst werden Grundannahmen getroffen und für jedes Gebiet Rohrdurchmesser und Größe der benötigten Zentralwärmepumpe berechnet. Für Alle Gebiete wird mit Konservativen Werten gerechnet, grundsätzlich wird von einer Verlegung unter Öffentlichen Straßen ausgegangen dies ist im Bau teurerer und führt in der Regel zu größerer Trassenlänge, allerdings ist eine Planung über Privatgrundstücke schwer möglich.

Die Position der Wärmequelle ist zunächst nicht von Bedeutung. Fest steht jedoch, dass für alle Wärmenetz Neubauten im Quartier nur ein Hochtemperaturnetz in Frage kommt, da kompakte Gebiete, die sinnvoll mit Unter Stationen versorgt werden nicht existieren. Der Neubau von Wärmenetzen wird von der BAFA mit bis zu 40% der Gesamtkosten gefördert. Der genaue Betrag hängt davon ab, wie viel Förderung zur Erreichung eines Wirtschaftlichen Betriebes notwendig wären. Aufgrund der Ländlichen Struktur kann davon ausgegangen werden, dass für jedes Gebiet im Quartier der Maximalbetrag von 40% gefördert wird.

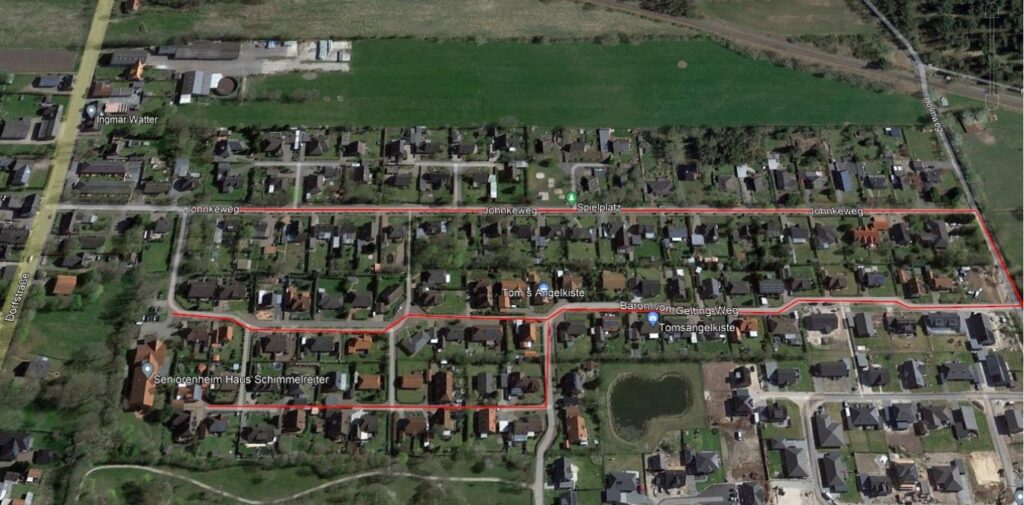

Neubauquartier am Jöhnkeweg

Rund um den Jöhnkeweg ist eine Wärmenetz denkbar. Allerdings sind der Gebäude und Heizungsbestand recht jung, was einen möglichen Anschluss kurzfristig weniger sinnvoll macht. Ein Anschluss bzw. eine Erweiterung des Wärmenetzes am Redlingsweg ist denkbar. Das betrachtete mögliche Wärmenetz ist wie folgt dargestellt:

Die Wärmeleitung ist 1,6 km lang und kann bis zu 137 Haushalte anschließen, was einem Wärmebedarf von ca. 2,06 GWh entsprich. Das Altersheim Schimmelreiter kann mit einem Wärmebedarf von 240 MWh geschätzt werden. Zusätzlich zum Wärmebedarf hat das Altersheim im Sommer ebenfalls einen Kältebedarf, dieser wird sich zentral nur bedingt decken lassen. Ansässige Betriebe sind durch eine Mischnutzung der Wohngebäude ausgezeichnet, ihr Verbrauch wird diesen im Gebiet zugeordnet. Der Wärmbedarf in dem Gebiet liegt bei 2,3 GWh. Das Gebiet hat den höchsten Wärmebedarf je Meter Trassenlänge im Quartier.

Ein Vorteil des Wärmenetzes ist eine gebündelte Strombeschaffung und die hohe Effizienz einer größeren Wärmepumpe. Die Nutzenergie entspricht der direkt zur Wärmeerzeugung genutzten Energie. Eine Größere Wärmepumpe arbeitet ebenfalls mit einem Höheren Nutzungsgrad dieser soll für er Stromverrauch entsteht Beispielweise durch die Pumpen, welche das Netz versorgen. Gemindert wird er allerdings durch Wärmeverluste, welche im wenig kompakten Netz entstehen. Bei einem COP einer Wärmepumpe von 3,5 und einem Strompreis von 30 ct pro kWh, brutto, werden 660 MWh Strom im Jahr zu einem Preis von ca. 200 T€ im Jahr benötigt. Die Investitionskosten für eine Großwärmepumpe mit einer entsprechenden Wärmeerzeugung werden auf 404 T€ beziffert.

Die Kosten für das Wärmenetz werden mit 900 € pro m Wärmeleitung inkl. Erdarbeiten und 250 T€ für die Übergabestationen beziffert. So ergeben sich Investitionskosten in Höhe von rd. 2,4 Mio. €. Unter Berücksichtigung einer Förderung von 40 % ergibt sich ein Investitionsbedarf von 1,44 Mio. €. Über 20 Jahre entspricht dies einem Abschreibungsbedarf von 72T€ sowie Kosten für Wartung und Instandhaltung in Höhe von ca. 2 % der Investitionssumme bzw. 47,26 T€ im Jahr. Inklusive Energiekosten ergeben sich jährliche Kosten von ca. 320 T€ bzw. 13,9 ct pro kWh Wärme.

Für die Haushalte bedeutet dies Heizkosten in Höhe von 2.070 € pro Jahr. Hinzukommen sowohl Opportunitätskosten durch Abschaltung der alten Heizung in Höhe von rd. 360 € pro Jahr und Kosten für die Anschlüsse der Haushalte, welche im Schnitt zu 55 % gefördert werden. Je nachdem, ob eine Straßendurchquerung oder umfassende Erdarbeiten nötig sind, können die Kosten zwischen 10 T€ und 30 T€ liegen. Für die weiteren Betrachtungen werden Kosten von 20 T€ bei einer Förderquote von 55 % und einer Abschreibung über 20 Jahre angenommen. Die Anschlusskosten belaufen sich demnach auf 450 € pro Jahr.

Die jährlichen Kosten für die Wärmeversorgung über das Wärmenetz belaufen sich folglich auf rd. 2.880 € pro Haushalt und Jahr. Dies ist 245 € im Jahr besser als die Kosten der dezentralen Lösung und setzt eine Anschlussquote von 100 % voraus. Je weniger Haushalte angeschlossen werden, desto höher fallen die Anteile der Investitionskosten auf die verbleibenden Haushalte aus.

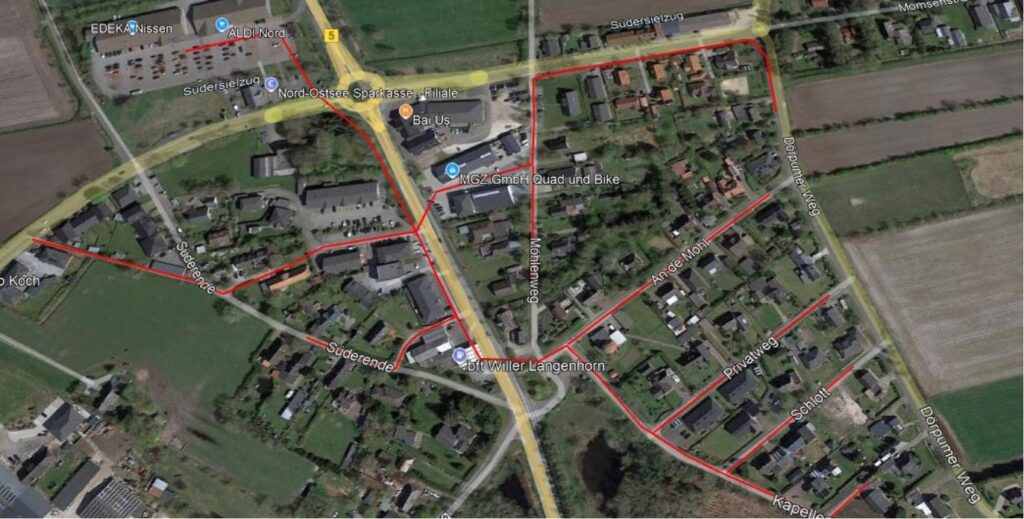

Loheide Wohn- und Gewerbegebiet

Das mögliche Wärmenetz im Wohn- und Gewerbegebiet in Loheide erstreckt sich über eine größere

Länge als rund um den Jöhnkeweg. Das mögliche Wärmenetz ist wie folgt dargestellt:

Das dargestellte Wärmenetz Netz ist 2093 Metern lang und grenzt an 112 Wohngebäude und einige Gewerbebetriebe. Der Wärmebedarf fürs Wohnen wird mit 1.680 MWh pro Jahr und der Wärmebedarf fürs Gewerbe mit 416 MWh pro Jahr angenommen. Anschluss des Möbelgeschäftes ist aktuell nichtgeplant, da dieses über ein neues BHKW verfügt in etwa 20 Jahren könnte eine Erweiterung des Netzes hin zum Möbelgeschäft realisiert werden. Das Wärmenetz kann bei einer Anschlussquote von 100 % demnach bis zu 2.096 MWh im Jahr bereitstellen.

Dies entspricht einem Wärmepumpenstrombedarf von rd. 600 MWh im Jahr bzw. Stromkosten von 180 T€ pro Jahr Die Kosten für die Wärmepumpe werden auf 620 T€ geschätzt, die Kosten für den Netzausbau auf 2,13 Mio. €. Unter Berücksichtigung einer Förderung von 40 % des Investitionsbedarfs von 2,75 Mio. € ergibt sich ein Investitionsbedarf nach Förderung von 1,65 Mio. €, was über 20 Jahre verteilt einer jährlichen Abschreibung von 82,5 T€ entspricht. Hierzu kommen die Instandhaltungskosten von ca. 55 T€ pro Jahr. Für das gesamte Wärmenetz ergeben sich so Kosten von ca. 317,5 T€.

Bezogen auf die kWh Wärme ergibt sich so ein Preis von 15,15 ct. Für die Haushalte bedeutet das Heizkosten von 2.272 € pro Jahr, zu denen noch gemäß vorheriger Annahme 450 € pro Jahr an Netzanschlusskosten und 360 € an Opportunitätskosten für die Entsorgung der bestehenden Heizung hinzukommen. Die Heizkosten liegen folglich in Summ bei ca. 3.080 € pro Jahr. Dies ist gerade mal 45 € im Jahr besser als die dezentrale Wärmeversorgung.

Beide Wärmenetze stellen bei einer 100 % Anschlussquote nur eine geringfügige Verbesserung der Heizkosten für die Haushalte von 5 % bis 10 % dar. Finanzierungskosten wurden in beiden Fällen nicht berücksichtigt, sind aber insbesondere bei den Großprojekten, die die Wärmenetze darstellen, zu erwarten. Es ist davon auszugehen, dass die Zinskosten sowie die Gewinnabsicht der Wärmenetzbetreiber in Summe den wirtschaftlichen Vorteil von 5 % bis 10 % gegenüber der Wärmeversorgung mit dezentraler Wärmepumpe übersteigen.

Stromlieferung über den Bürgerwindpark

In Langenhorn ist standortgebunden zu prüfen, ob der Strom hierfür aus dem Bürgerwindpark stammen kann. Hierzu müssten Leitungen zu den Wärmestationen gelegt werden. Durch diese Leitungen werden ca. 13 ct pro kWh an Umlagen und Netzentgelten gespart. Laut Bundesnetzagentur lagen die Ertragsverluste durch Abregelung in 2023 bei ca. 4 % (Anemos, 2023) – diese Energie könnte über eigene Leitungen ins Wärmenetz eingespeist werden. Bei einem Strompreis von 7 ct pro kWh und einem angedachten brutto Industriestrompreis von 30 ct pro kWh liegt der Vorteil durch die eigenen Leitungen bei bis zu 18,2 ct. Bei Kosten für eine Übergabestation von ca. 20.000 € und für das Verlegen der Stromleitungen von ca. 200 € pro m sind für eine Amortisation in zehn Jahren folgende Strommengen zur Wärmeerzeugung notwendig:

▪ Grundstromvergütung (Opportunitätskosten): 7 ct / kWh

▪ Übergabestation/ Trafo: 100.000 € / 10 Jahre / 0,182 € pro kWh = 55.000 kWh pro Jahr

▪ Stromkabel: 200 €/m / 10 Jahre / 0,182 € pro kWh = 110 kWh pro m und Jahr

Bei einem km Kabellänge würde sich die Anbindung mit dem Bürgerwindpark bei einer Mindestabnahmemenge von 165.000 kWh pro Jahr lohnen. Mit diesen können bei einer Jahresarbeitszahl von 3,5 ca. 580 MWh thermische Energie erzeugt werden – dies reicht für ca. 33 Haushalte. Hiervon sind 11 Haushalte für die Deckung der Übergabestation und je 22 Haushalte je km Kabellänge erforderlich. Der Arbeitspreis für die Wärme läge hierbei bei 7,2 ct. Insofern es möglich ist mehr als die Mindestanzahl an Haushalten anzuschließen, so kann der Vorteil aus dem günstigen Windstrom für eine Subventionierung der weiteren Betriebs- und der Investitionskosten genutzt werden.

Das Wärmenetz am Redlingsweg verfügt über eine 600 kW Wärmepumpe. Bei dieser Größe lässt sich ein Strombedarf von ca. 500 MWh Strom bzw. 1,65 GWh Wärme ableiten. Gemeinsam mit dem Wärmebedarf vom Netz am Jöhnkeweg liegt der Wärmebedarf dieser beiden Netze beträgt ca. 4 GWh pro Jahr, was einem Wärmepumpenstrombedarf von 1,14 GWh entspricht. Bei einem Strompreisvorteil durch die Nutzung des Stroms der Windkraftanlagen von 18,2 ct pro kWh, lassen sich so jährlich bis zu 208T€ an Mehrerlösen erzielen.

Entlang der Straßen wäre für die Anbindung der Netze ein Kabel mit einer Länge von 5 km notwendig. Die Erdarbeiten hierfür würden eine Investition von 1 Mio. € und die Trafo- und Übergabestation eine Investition von 100 T€ benötigen. Dier Investitionsbedarf läge hier bei 1,1 Mio. €. Soll ebenfalls das Wärmenetz in Loheide angeschlossen werden, so erhöht sich der Investitionsbedarf um eine weitere Trafostation sowie 1,5 km Leitungen auf 1,5 Mio. €

Bei einer Amortisationszeit in 10 Jahren und unter der Vernachlässigung von Finanzierungskosten ergeben sich für folgende Szenarien folgende Break-Even-Strompreise:

▪ Anschluss des Wärmenetzes am Redlingsweg: 25,3 ct pro kWh thermisch bei einem Bedarf von ca. 0,6 GWh elektrisch und einer Investition von ca. 1,1 Mio. € und Opportunitätskosten von 7 ct pro kWh elektrisch.

▪ Anschluss der Wärmenetze am Redlingsweg und Jöhnkeweg: 15,9 ct pro kWh bei einem Bedarf von ca. 1,24 GWh elektrisch und einer Investition von ca. 1,1 Mio. € und Opportunitätskosten von 7 ct pro kWh elektrisch.

▪ Anschluss aller drei Wärmenetze: 15,1 ct pro kWh bei einem Bedarf von ca. 1,84 GWh elektrisch und einer Investition von ca. 1,5 Mio. € und Opportunitätskosten von 7 ct pro kWh elektrisch.

Die Netto-Strompreise von 15,6 ct bis 25,3 ct pro kWh liegen vergleichbar oder besser als die 25 ct pro kWh netto Strompreis, der dem für die Wärmenetze zugrunde gelegtem Strompreis entspricht. Hierbei ist zu beachten, dass diese Berechnung von einer 100 % Anschlussquote der neuen Netze ausgehen.

Eine Stromleitung vom Windpark macht Sinn, wenn mehr als ein Wärmenetz gemeinsam mit Strom versorgt werden kann.

Bewertung der Szenarien

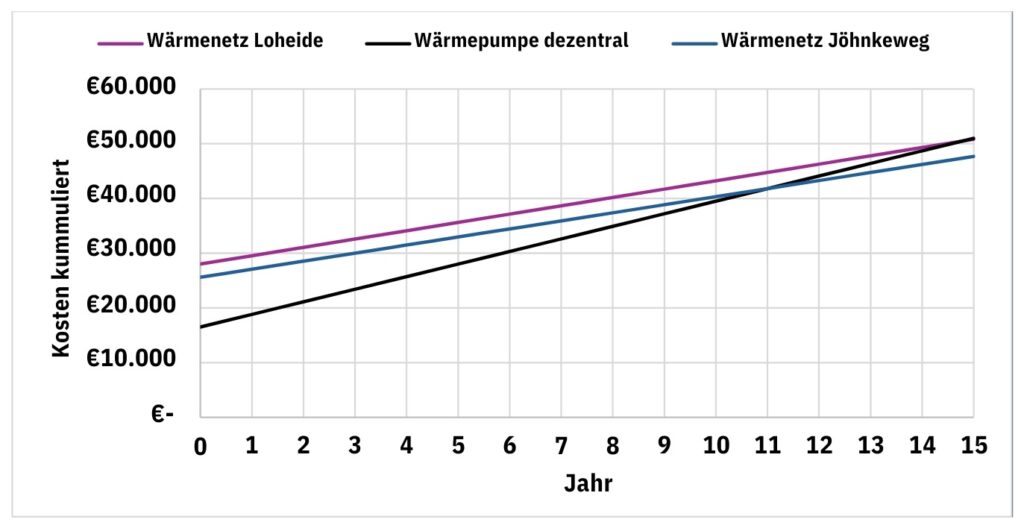

Die verschiedenen Szenarien lassen sich anhand ihrer durchschnittlichen Kosten pro Jahr gemäß obenstehenden Annahmen vergleichen. Hierbei werden die Investitionskosten und die Kosten pro Jahr für Wartung und den Energieträger betrachtet und verglichen.

Hierbei wird zunächst eine Anschlussquote von 100 % vorausgesetzt. Der Vergleich zwischen den beiden untersuchten Wärmenetzen und der dezentralen Wärmeversorgung mittels Wärmeversorgung ist wie folgt dargestellt:

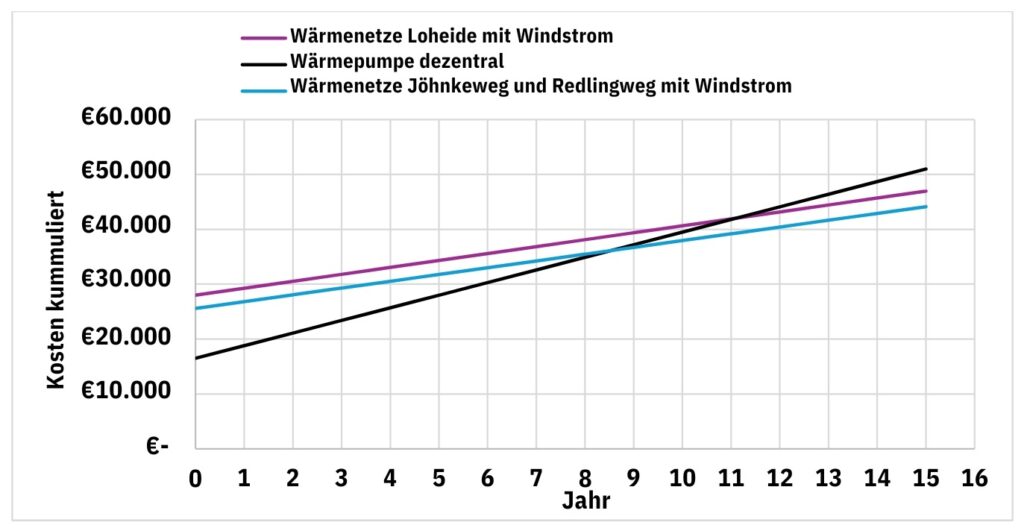

Die dezentrale Wärmeversorgung mittels Wärmepumpe weist die geringsten Investitionskosten, dafür aber die höchsten Betriebskosten auf. Durch die geringen Investitionskosten ist die dezentrale Wärmeversorgung für die ersten 11 Jahr die wirtschaftlichste Alternative. Der wirtschaftliche „BreakEven“ mit dem Wärmenetz am Jöhnkeweg findet nach 11 Jahren und mit dem Wärmenetz in Loheide erst nach 15 Jahren statt. Diese Betrachtung lässt Zinskosten und etwaige Diskontierungsfaktoren außenvor, welche insbesondere die Wirtschaftlichkeit der dezentralen Wärmeversorgung aufgrund der geringen Investitionskosten am positivsten bewerten würden. Insofern eine Belieferung der Wärmenetze mit Windstrom möglich ist, ist ein Break-Even mit dem Wärmenetz am Jöhnkeweg schon nach 9 Jahren und mit dem Wärmenetz in Loheide erst nach 12 Jahren möglich:

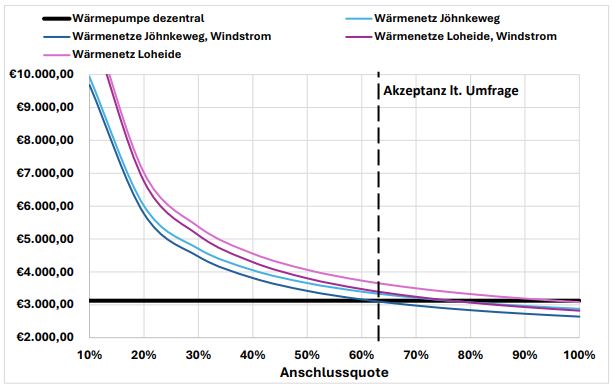

Die Strompreise für den Strom über den Windpark sind als Mittelwert aus dem Industriestrompreis und dem Mindest-Strompreis für die Rentabilität der Stromleitungen angenommen worden. Für die Wärmenetze am Redlingsweg und Jöhnkeweg ergibt sich so ein Vorteil von je 4,5 ct, netto für die Wärmenetzbetreiber und für den Bürgerwindpark, wenn alle Netze gleichzeitig angeschlossen werden, beträgt dieser Vorteil 5 ct pro kWh, netto. Der wesentliche Faktor für die Wärmenetze ist allerdings die Anschlussquote. Bei einer zu geringen Beteiligung ist kein Wärmenetz wirtschaftlich. In der folgenden Grafik sind die durchschnittlichen jährlichen Kosten, wie Abschreibungen, Opportunitätskosten, Strom und Instandhaltung, der Wärmelösungen in Abhängigkeit der Anschlussquote dargestellt:

Für einen wirtschaftlichen Break-Even sind folgende Anschlussquoten notwendig:

▪ Wärmenetz Jöhnkeweg: 76 %

▪ Wärmenetz Loheide: 96 %

▪ Wärmenetz Jöhnkeweg mit Windstrom: 59 %

▪ Wärmenetz Loheide mit Windstrom: 73 %

Laut der Umfrage äußern 63,5 % derjenigen, die nicht an ein Wärmenetz angeschlossen sind, Interesse an einem Wärmenetz. Diese Quote wird nur wirtschaftlich vom Wärmenetz am Jöhnkeweg unter der Nutzung von Strom des Bürgerwindparks erreicht.

Der Bau von Wärmenetzen ist in Langenhorn nur sinnvoll, wenn diese durch den Strom des Bürgerwindparks versorgt werden können. Um diese wirtschaftlich zu gestalten, müssen sowohl das Wärmenetz am Jöhnkeweg und das Wärmenetz am Redlingsweg gleichzeitig mit Strom beliefert werden. Dies ist allerdings mit dem großen Risiko der Anschlussquote verbunden – wird diese nicht eingehalten, erhöhen sich die Kosten für alle übrigen Anschlussnehmer.

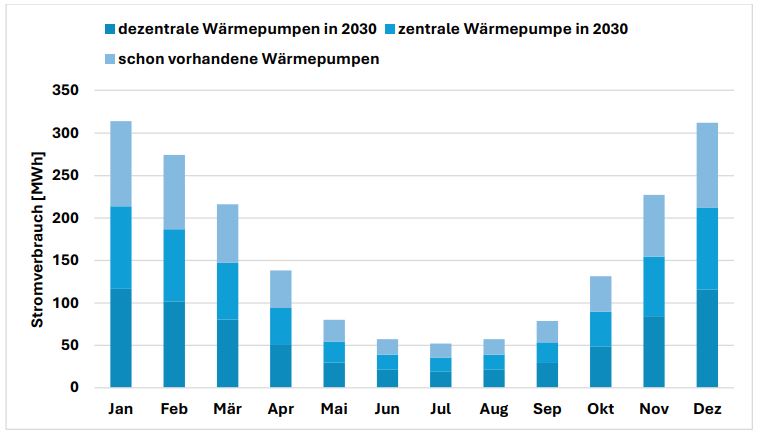

Für die weitere Energiebilanzierung wird von einer dezentralen Wärmeversorgung mittels Wärmepumpen und einem Wärmenetz am Redlingsweg ausgegangen, welches 2025 in Betrieb gehen soll. Gemäß der Branchenstudie 2023 des Bundesverbands für Wärmepumpe wird von 2024 bis 2030 eine Verdreifachung des Wärmepumpenbestands prognostiziert. Anhand der aktuellen politischen Entwicklungen und dem verhaltenen Zubau im Jahr 2024 ist eher mit einer Verdopplung zu rechnen. Für die Ausbauprognose im Quartier wird mit einem Zubau von ca. 20 % des Wärmepumpenbestands von derzeit 124 Wärmepumpen gerechnet Dies entspricht einem Zubau von 24 Wärmepumpen pro Jahr. Pro Wärmepumpe wird eine Leistung von 10 kW angenommen. Der Ausbau an Wärmepumpen bis 2030 ist wie folgt dargestellt:

Bis 2030 werden demnach 145 Wärmepumpen mit einer Gesamtleistung von 2,09 MW errichtet. Diese benötigen ca. 1,32 GWh Strom und stellen 4,26 GWh Wärme bereit. Unter Berücksichtigung des bestehenden Wärmepumpenbestands ergibt sich folgender Lastgang für die Wärmeversorgung in 2030:

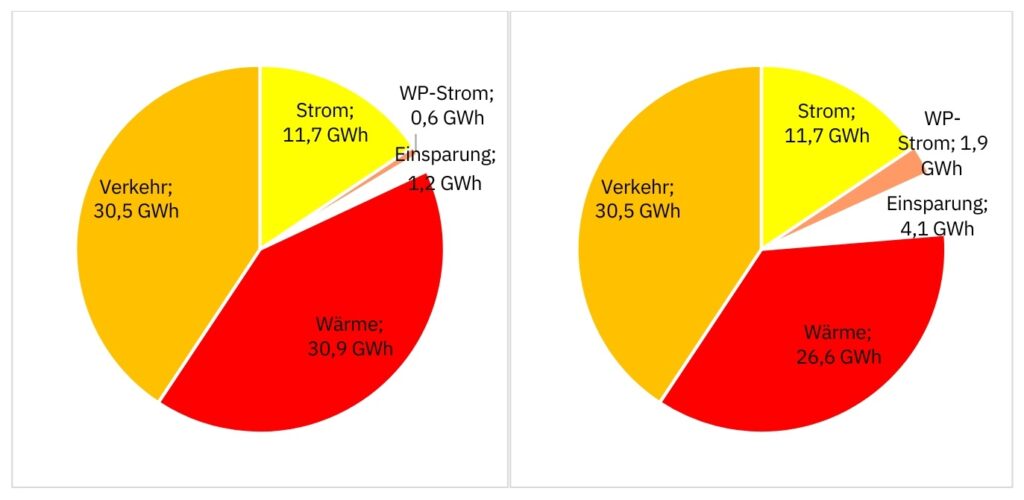

Durch den Zubau an Wärmepumpen werden 1,94 GWh an Energie und ca. 1,36 kt CO2 im Jahr 2030 eingespart. Der Endenergiebedarf für die Wärmeversorgung im Quartier reduziert sich um 2,9 GWh von 31,5 GWh auf 28,5 GWh. Der Bedarf an Gas und Heizöl reduziert sich sogar um 4,3 GWh. Die Veränderung in den Energiebedarfen je Energieträger ist wie folgt dargestellt:

Durch den Zubau an Wärmepumpen werden 1,94 GWh an Energie und ca. 1,36 kt CO2 im Jahr 2030 eingespart. Der Endenergiebedarf für die Wärmeversorgung im Quartier reduziert sich um 2,9 GWh von 31,5 GWh auf 28,5 GWh. Der Bedarf an Gas und Heizöl reduziert sich sogar um 4,3 GWh. Die Veränderung in den Energiebedarfen je Energieträger ist wie folgt dargestellt: