Wärmeversorgung

Die Wärmeversorgung stellt den größten Energiebedarf mit einem Anteil von 43 % vor der Stromversorgung und dem Verkehr dar. Der Wärmebedarf liegt bei mehr als 32,7 GWh pro Jahr, von denen allein 26 GWh durch Öl und Gas gedeckt werden. Eine Reduktion der CO2-Emissionen, die mit der Wärmeversorgung einhergehen, lässt sich nur durch eine Reduktion des Wärmebedarfs und mit einer Substitution der Energieträger weg von Öl- und Gas hin zu erneuerbaren Energieträgern realisieren. Als Energieträger kommen Strom, Sonnenenergie über solarthermische Kollektoren und Biomasse bzw. Biogas realisieren. Gerade im Bereich Wohnen zeigt die Bürgerbefragung, dass in Langenhorn nur ca. 2 % der Heizungen Holzbrennwert bzw. Pelletheizungen sind. Für die weitere Betrachtung wird ein Fokus auf Strom als Energiequelle gelegt.

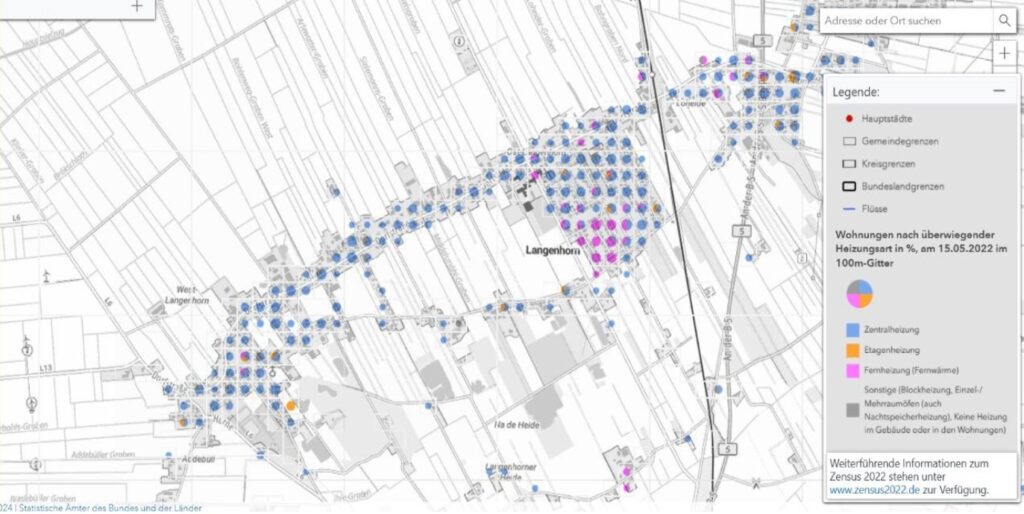

81,2% der Gebäude in Langenhorn haben eine zentrale Heizungsanlage. 11,5% von ihnen nutzen Fernwärme, und 3,2 % von ihnen nutzen Etagenheizungen. Die restlichen 4 % nutzen Heizungen aus anderen Quellen, wie Blockheizungen, Einzel-/Mehrraumöfen, oder sie haben gar keine Heizung. Während die meisten zentral beheizten und etagenbeheizten Wohnungen verteilt in Langenhorn liegen, befinden sich die meisten Fernwärme-Anschlüsse im Südost

Gas, Heizöl und Solarthermie sind ebenfalls gleichmäßig verteilt, im Gegensatz zur Fernwärme, die im

Südosten liegt.

Für eine Reduktion der CO2-Emissionen im Bereich Wärme gibt es zwei wesentliche Möglichkeiten:

▪ Dezentrale erneuerbare Energieversorgung

▪ Wärmeversorgung über ein Nahwärmenetz

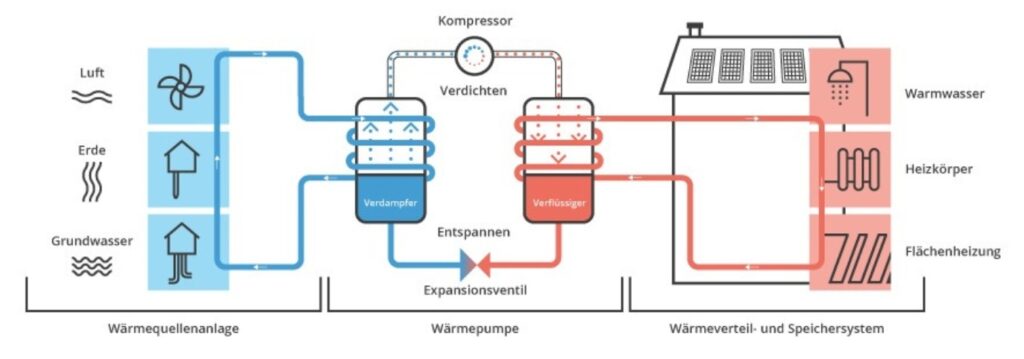

Die strombasierte, dezentrale Wärmeerzeugung mittels Wärmepumpe ist direkt mit der Energieeffizienz der Gebäude verknüpft. Eine Wärmepumpe ist eine Exergiemaschine. Das bedeutet im Gegensatz zu einer Öl-, Gas- oder Biomasseheizung wird keine Energie durch das Verbrennen eines Energieträgers freigesetzt, sondern die Energie wird der Umgebung entzogen. Das ist insbesondere möglich, da ein Kältemittel eingesetzt wird, welches deutlich kälter als die Außentemperatur ist, und folglich durch diese aufgewärmt werden kann. Ein typisches Kältemittel einer Wärmepumpe ist Propan mit einer Siedetemperatur von – 42°C oder R410a mit einer Siedetemperatur von -48,5 °C (Memodo, 2023).

Das Kältemittel entzieht der Umgebung thermische Energie. Oftmals geschieht das über einen Ventilator, über das Grundwasser oder die Erde. Das aufgewärmte Kältemittel wird in einem Kompressor verdichtet und kondensiert in einem Verflüssiger. Dabei setzt es die aufgenommene thermische Energie frei, welche an das Wärmeverteil- und Speichersystem abgegeben wird. Das flüssige Kältemittel wird über ein Expansionsventil dekomprimiert und in einem Verdampfer verdampft, sodass es wieder im gasförmigen Zustand Umgebungswärme aufnehmen kann und der Kreislauf erneut beginnen kann:

Wesentlich für die Funktion der Wärmepumpe ist wie dem Kreislauf Temperatur und wie effektiv diese abgegeben werden kann. Die Temperaturaufnahme ist prinzipiell aus dem Grundwasser oder aus der Erde am effektivsten, da dieses übers Jahr hinweg ein konstantes und insbesondere in der Heizperiode ein höheres Temperaturniveau als die Umgebungsluft aufweist. Die Temperaturabgabe im Gebäude ist insbesondere von der Art der Heizkörper und der notwendigen Heizlast abhängig. Die Heizlast ist die thermische Energie, mit der ein Raum maximal erwärmt wird. Als Norm-Außentemperatur wird die Temperatur an einem theoretisch möglichen kältesten Wintertag angenommen. Diese beträgt in Langenhorn -9°C. Die Zieltemperatur ist von der Nutzung der Räume abhängig und beträgt beispielsweise für ein Wohn- oder Schlafzimmer 24°C. Je größer Transmissionsverluste durch eine schlechte Dämmung sind, desto größer ist die nötige Raumheizlast und desto größer müssen sowohl die Wärmepumpe als auch die Heizkörper dimensioniert werden. Die bedeutet, dass Gebäude im Altbau eine deutlich höherer Wärmepumpenleistung benötigen als Neubauten.

Sind die Heizkörper nicht richtig für die Wärmepumpe ausgelegt, z.B. da diese sehr stark erhitzt werden müssen, um die jeweilige Heizlast zu erreichen, geht die Effizienz einer Wärmepumpe verloren. Normalerweise braucht eine Luft/Wärmepumpe 1 kWh Strom, um 3 bis 4 kWh Wärme in den Heizkreis zu übertragen. Bei einer Sole/Wasser-Wärmpumpe, die ihre Energie aus dem Grundwasser zieht, können sogar 4 bis 5 kWh Wärme übertragen werden. Dies macht eine Wärmepumpe technisch sehr effizient für die Wärmeerzeugung. Sind Heizkörper und Wärmepumpe, z.B. aufgrund fehlender Gebäudeeffizienz, nicht richtig dimensioniert, kann die Effizienz der Wärmepumpe abfallen, sodass pro kWh Strom, weniger als 2 kWh Wärme bereitgestellt werden können. Da der Strompreis inkl. Netzentgelte ca. dreimal so teuer wie der Gaspreis ist, wäre die Wärmepumpe in diesem Fall weniger wirtschaftlich.

Für die weitere Szenarien-Analyse wird zunächst die Gebäudeeffizienz anhand einer Umfrage im Quartier und anhand von Analysen vor Ort untersucht und so die Möglichkeit für den Ausbau einer dezentralen Energieversorgung geprüft. Anschließend wird ein Konzept zur Errichtung von Wärmenetzen basierend auf Großwärmepumpen vorgestellt, mit welchen eine größere Anzahl an Gebäuden in einem räumlich begrenzten Umkreis mit Wärme versorgt werden kann.

Dezentrale Wärmeversorgung und Energieeffizienz

Die Energieeffizienz ist für den effizienten Einsatz von Wärmepumpen zur Energieversorgung maßgeblich. Um die Effekte einer Steigerung der Energieeffizienz zu quantifizieren, wurden an fünf Standorten in Langenhorn detaillierte Untersuchungen zur Ermittlung der Energieeffizienz und Bewertung möglicher Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Hierbei sind Untersuchungen an Gebäude entlang der Dorfstraße (in Gelb gekennzeichnet) und im Wohngebiet südlich des Bahnhofs (in Blau gekennzeichnet) durchgeführt worden.

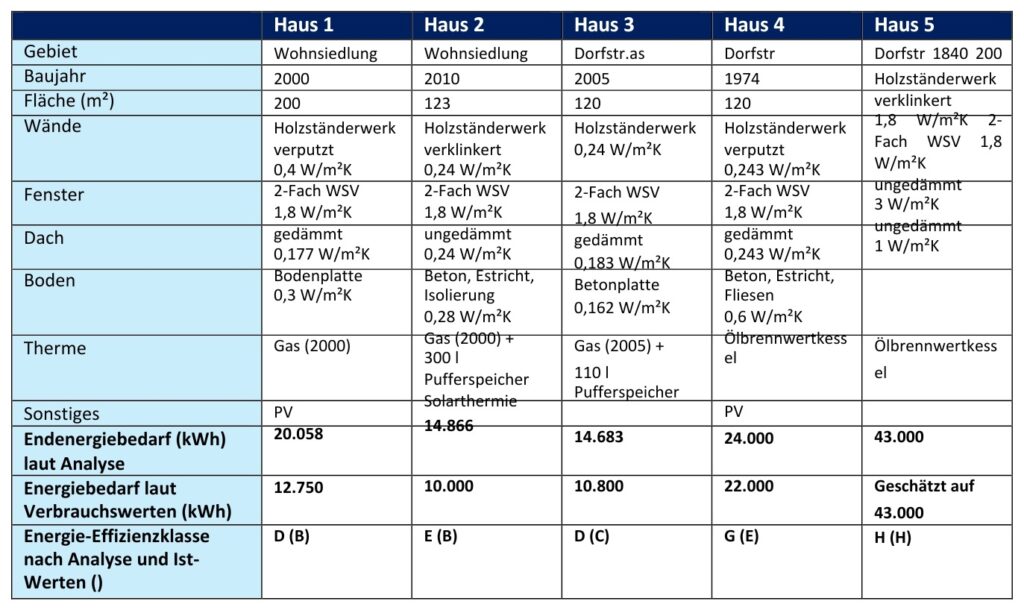

Die Vorort-Begehungen und Analysen untersuchen die Energieeffizienz von fünf verschiedenen Gebäuden mit unterschiedlichen Baujahren und Sanierungsständen. Thermografien wurden zur groben Beurteilung der Sanierungsstände herangezogen. Vor Ort wurden die Maße der Gebäudehülle sowie Angaben zu dieser, zu etwaigen Sanierungsmaßnahmen und zur Wärmeerzeugung erfasst. Die Aufnahme der Gebäudehülle wurde in den seitlichen Gebäudeabschluss (Außenwand), transparente Bauteile (Fenster, Türen) den oberen Gebäudeabschluss (Dach) und den unteren Gebäudeabschluss (Boden) unterteilt.

Die Daten wurden in einer Kurzaufnahme ermittelt und häufig durch baujahrs typische Annahmen zu Gebäudebauteilen ergänzt. Die Analyse der Daten erfolgte mit der Software Energieberater18599 Stand 05/2024 der Firma Hottgenroth Software GmbH & Co. KG nach DIN V 18599:2018-09. Die Kurzaufnahmen stellen keine Energieberatung im Sinne der Richtlinie über die Förderung der Energieberatung für Wohngebäude dar.

Energieeffizienz

Basierend auf den erfassten Daten wird der Endenergiebedarf der Gebäude ermittelt und mit dem von den Bewohnern genannten Endenergiebedarf verglichen. Die jeweiligen Einflussparameter und Berechnungen sind untenstehend gerundet und anonymisiert dargestellt:

Die ausgewählten Gebäude sind in ihrem Alter (zwischen 1840 und 2010) vielfältig, haben jedoch ähnliche Flächengrößen (ca. 120 bis 200 m²). Die Gebäude sind in Holzständerbauweise errichtet, teilweise verputzt oder verklinkert. In jedem der Gebäude ist eine 2-fach Wärmeschutzverglasung eingesetzt, während drei der Dächer und Böden nicht renoviert sind. Die hauptsächlichen Heizmittel sind Gas und Öl. Einige der Häuser haben bereits Photovoltaikanlagen oder Solarthermie installiert. Der Endenergiebedarf (bezogen auf den Brennwert) wurde höher berechnet als der tatsächliche Wärmebedarf. Dies kann auf ein sparsames Nutzerverhalten zurückzuführen sein oder darauf, dass Annahmen zur Dämmung bei der Berechnung der Verteilung und der Transmissionsverluste zu konservativ getroffen wurden. Folgende Maßnahmen zur Sanierung wurden vorgeschlagen:

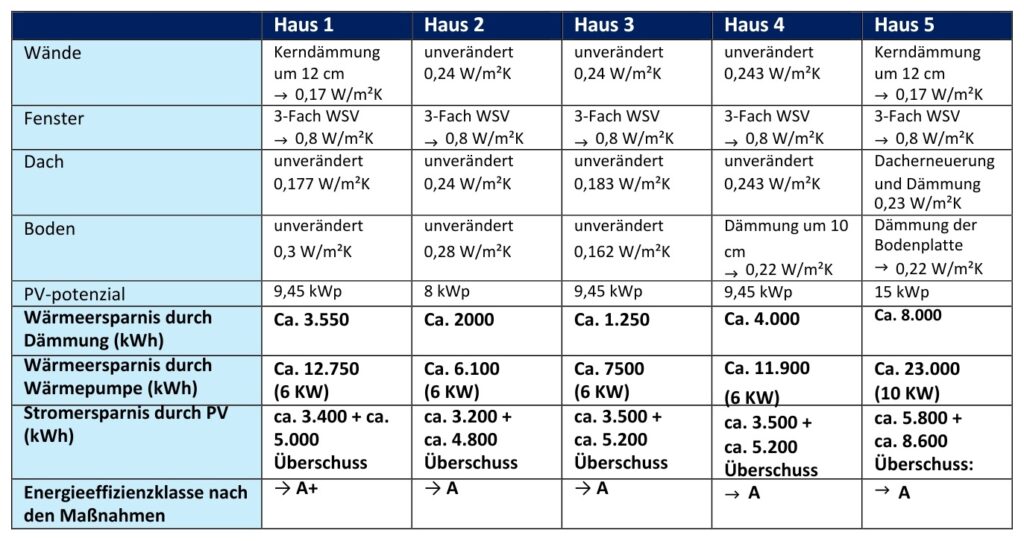

Um die Wärmeverluste eines Gebäudes zu reduzieren, müssen die Bauteile des Gebäudes gedämmt werden. Allerdings ist die Isolierung aller Bauteile in einigen Fällen teuer und daher nicht immer machbar. Durch eine gute Dämmung wird der Transmissionswärmeverlust reduziert und die Effizienz einer Wärmepumpe gesteigert. Die Installation einer Wärmepumpe kann den Wärmeverbrauch um etwa 45 bis 75 % senken. Hierfür ist der COP der Wärmepumpe maßgeblich. Da die Wärmepumpe Strom nutzt, um der Umgebung Wärme zu entziehen, können mit einer kWh Strom bis zu 4 kWh, bei Erdwärmepumpen sogar über 5 kWh, thermische Energie gewonnen werden. Um den Strombedarf der Wärmepumpe zu decken, bietet sich eine PV-Anlage an. Mit einer 10 kWp Anlage (ca. 50 m² Fläche) werden ca. 10.000 kWh pro Jahr produziert, wovon ca. ein Drittel für den Hausstrom und etwa ein Viertel für den Wärmepumpenstrom genutzt werden kann. Über E-Mobilität und Batteriespeicherung kann der Eigenverbrauch weiter erhöht werden.

Für die untersuchten Gebäude lässt sich verallgemeinern, dass sie größtenteils einen guten Sanierungszustand aufweisen und teilweise gedämmt sind. Dies wird durch die Ergebnisse der Umfrage bestätigt. Etwa zwei Drittel der Gebäude wurden entweder zumindest teilweise saniert oder nach 2010 errichtet. Allerdings sind nur in 10 % der Häuser Wärmepumpen verbaut. Ca. 15 % der Umfrageteilnehmer geben an, Fernwärme zu beziehen.

Basierend auf dem Sanierungsstand stellt eine dezentrale Wärmeversorgung für viele Haushalte eine technisch machbare Alternative dar. Diese ist jedoch mit einer höheren finanziellen Beteiligung der Bewohner verbunden, die je nach Sanierungszustand mehrere Zehntausend Euro betragen kann.

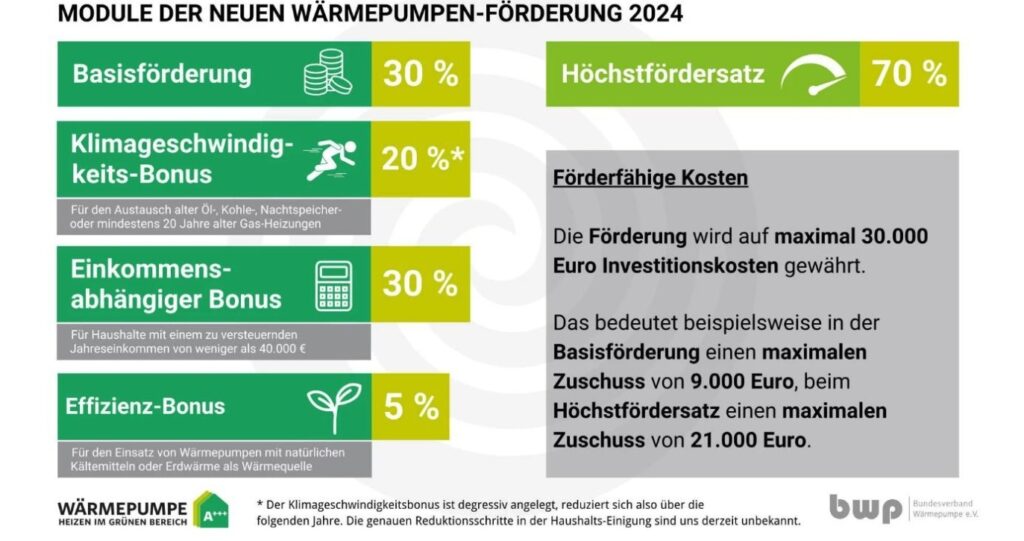

Der Tausch der Heizung hin zu einer Wärmepumpe stellt für den Großteil der Haushalte mit einer einigermaßen guten Energieeffizienz, aufgrund der bestehenden Fördermöglichkeiten die geringste Hürde dar. Über die KfW werden bis zu 70 % einer förderfähigen Summe von 30.000 € für ein Einfamilienhaus und je weitere 15.000 € für jede weitere Wohneinheit gefördert. In der Regel ist der Heizungstausch mit dieser Summe finanziell möglich. Die Förderrichtlinie sieht eine Grundförderung von 30 % vor. Weitere 20 % werden gewährt, wenn eine bestehende Öl- oder Gasheizung, die älter als 20 Jahre ist, ersetzt wird. Dies betrifft laut Umfrage und Vor-Ort-Besichtigungen einen Großteil der Heizungen. Zudem ist die Alterskohorte kurz vor dem Rentenalter und danach stark vertreten. Was auf ein Haushaltseinkommen von weniger als 40.000 € pro Jahr hindeutet und einen zusätzlichen, Förderzuschuss von 30 % ermöglicht. Durch den Einsatz einer Propanwärmepumpe kann ein weiterer Zuschuss von 5 % gewährt werden. Die Zuschussquote ist auf 70 % begrenzt. Dies bedeutet, dass bei einem Großteil der Haushalte eine Förderquote zwischen 55 % und 70 % den Heizungstausch hin zu einer Wärmepumpe mit Kosten von 9.000 € bis 13.500 € ermöglicht.

Gegenüber diesem Investment steht eine Reduktion des Endenergiebedarfs auf etwa die Hälfte bis ein Drittel. Die Vor-Ort-Analysen zeigen eine Energieersparnis von ca. 6.000 kWh bis 10.000 kWh pro Jahr. Der Gaspreis liegt laut Bundesnetzagentur im Schnitt bei ca. 15,43 ct/kWh (inkl. Umlagen und Netzentgelte). Der Strompreis hingegen bei ca. 45 ct/kWh – also dem Dreifachen. Rein wirtschaftlich sind die Energiekosten einer Wärmepumpe und einer Öl- bzw. Gasheizung bei den aktuellen Marktbedingungen gleichgestellt. Durch den zunehmenden Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland und die steigende CO2-Besteuerung ist mittelfristig mit einer Erhöhung der Gaspreise und einem Sinken der Strompreise zu rechnen, sodass eine Wärmepumpe in Zukunft auch einen wirtschaftlichen Vorteil bieten kann.

Derzeit lässt sich dieser wirtschaftliche Vorteil durch die Nutzung einer PV-Anlage gewährleisten. Der PV-Überschuss wird in der Regel derzeit für ca. 8,4 ct pro kWh ins Netz eingespeist. Jede kWh PVStrom, die für die Wärmeerzeugung genutzt werden kann, verhindert, dass Strom für ca. 45 ct/kWh über das Netz bezogen werden muss. Der Strom wird folglich um die Differenz zur Einspeisevergütung, also ca. 36,6 ct/kWh aufgewertet. In der Regel lässt sich ca. ein Drittel des Wärmepumpen Stroms über eine normal dimensionierte PV-Anlage abdecken. Ist eine PV-Anlage sehr groß dimensioniert oder ein Speicher vorhanden, so lässt sich diese Quote steigern. Bei einem üblichen Strombedarf von ca. 5.000 kWh pro Jahr sind dies ca. 1.600 kWh bzw. knapp 600 € pro Jahr. Bei einer maximalen Förderquote würde sich die Wärmepumpe, ohne den Einfluss von Marktänderungen, so nach ca. 15 Jahren rentieren.

Förderlandschaft

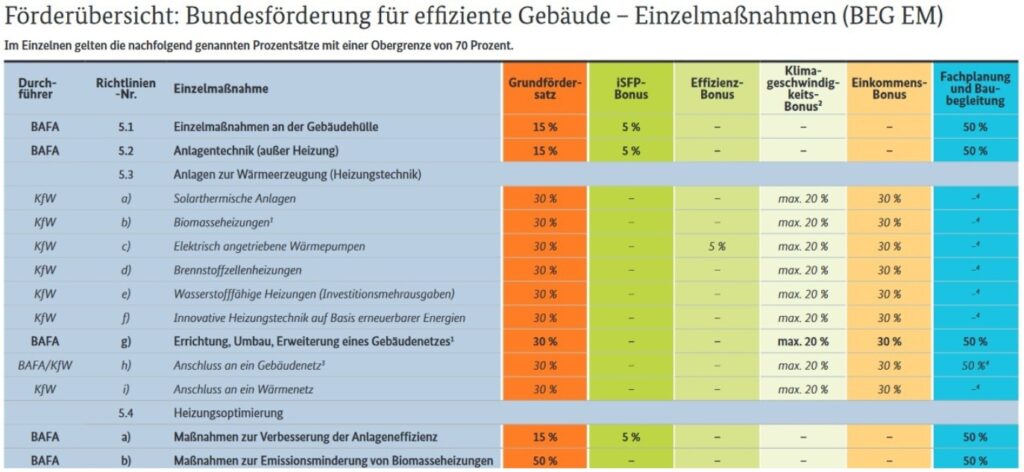

Die Maßnahmen zur KfW-Förderung sind untenstehend aufgeführt:

Eine Wärmepumpe läuft umso effizienter, je besser ein Gebäude gedämmt ist. Zudem ist bei gut gedämmten Gebäuden eine geringere Wärmepumpenleistung erforderlich, was dazu führt, dass die Wärmepumpe weniger taktet und die Investitionskosten geringer ausfallen. Allerdings sind Sanierungsmaßnahmen oft mit erheblichen Kosten verbunden.

Ein umfassender Fenstertausch kann sich mit Kosten von knapp tausend Euro pro Fenster auf über 30.000 Euro summieren. Die Sanierung eines Dachs oder einer Fassade kostet häufig zwischen 50.000 € und 60.000 €. Kosten jenseits der Hunderttausend Euro sind bei einer Komplettsanierung keine Seltenheit. Aufgrund dieser hohen finanziellen Belastungen wird eine Sanierung von Dach oder Fassade oft nur empfohlen, wenn diese aus baulichen Gründen (Undichtheiten, Verschleiß) ohnehin erforderlich ist. Die Förderungen für die energetische Sanierung eines Gebäudes fallen erheblich geringer aus als die Förderungen für einen Heizungstausch.

Die förderfähigen Kosten betragen bis zu 30.000 € pro Jahr bzw. 60.000 € pro Jahr, wenn ein Energieberater einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellt hat. Die Erstellung dieses Fahrplans wird mit bis zu 80 % bezuschusst. Die Zuschussquote liegt bei 15 % bzw. bei 20 %, wenn ein Sanierungsfahrplan vorliegt. Die förderfähigen Maßnahmen sind in folgender Grafik aufgeführt:

Alternativ zur Förderung von Einzelmaßnahmen, ist eine Förderung durch einen günstigen KFW-Kredit mit Tilgungszuschuss möglich. Der Tilgungszuschuss richtet sich nach der Ausgangsenergiebilanz, wobei bei besonders ineffizienten Gebäuden ein Bonus gewährt wird, und der Effizienzklasse nach der Sanierung. Die Zuschussquote kann so zwischen 5 % und bis zu 35 %, wenn aus einem WorstPerforming-Building ein Effizienzhaus der Nachhaltigkeitsklasse gemacht wird. Die maximale Höhe der förderfähigen Kosten von 120.000 € bis 150.000 € reicht in diesem Fall allerdings wahrscheinlich nicht aus.

Bei einer durchschnittlichen Zuschussquote von 20 % entstehen für die Sanierungsmaßnahmen dennoch mittelhohe fünfstellige Beträge. Diesen steht eine Energieersparnis von ein paar Tausend kWh gegenüber. Bei dem in der Detailanalyse betrachten Fall einer Komplettsanierung sind dies ca. 8.000 kWh pro Jahr gewesen – in dem Fall eines reinen Fenstertausches ca. 1.250 kWh pro Jahr. Gemessen an den Gas-Kosten von ca. 15 ct/kWh ergeben sich für die beiden Fälle folgende Wirtschaftlichkeit:

Komplettsanierung:

▪ Investition von ca. 180.000 € bei 20 % Zuschuss = 144.000 € bei einer Realiserungszeit von 3 Jahren.

▪ Ersparnis von ca. 8.000 kWh/ Jahr bzw. rund 1.200 € pro Jahr bei einem Gaspreis von ca. 15 ct/kWh

▪ Return of Invest nach ca. 120 Jahren. Dieser kann bei Einsatz einer Wärmepumpe verbessert werden.

Teilsanierung (z.B. Fenstertausch):

▪ Investition von ca. 30.000 € bei 20 % Zuschuss = 24.000 €, als Einzelmaßnahme direkt förderfähig, ohne dass eine Aufteilung auf mehrere Jahre nötig ist.

▪ Ersparnis von ca. 1.250 kWh/ Jahr bzw. rund 180 € pro Jahr bei einem Gaspreis von ca. 15 ct/kWh

▪ Return on Invest nach ca. 150 Jahren. Dieser kann bei Einsatz einer Wärmepumpe verbessert werden.

Eine individuelle Wirtschaftlichkeit lässt sich durch die Einzelmaßnahmen zur Gebäudesanierung nicht abbilden. Vorteile dieser Einzelmaßnahmen sind die Steigerung der Effizienz einer Wärmepumpe, die Steigerung des Gebäudewerts und die Reduktion von CO2-Emissionen.

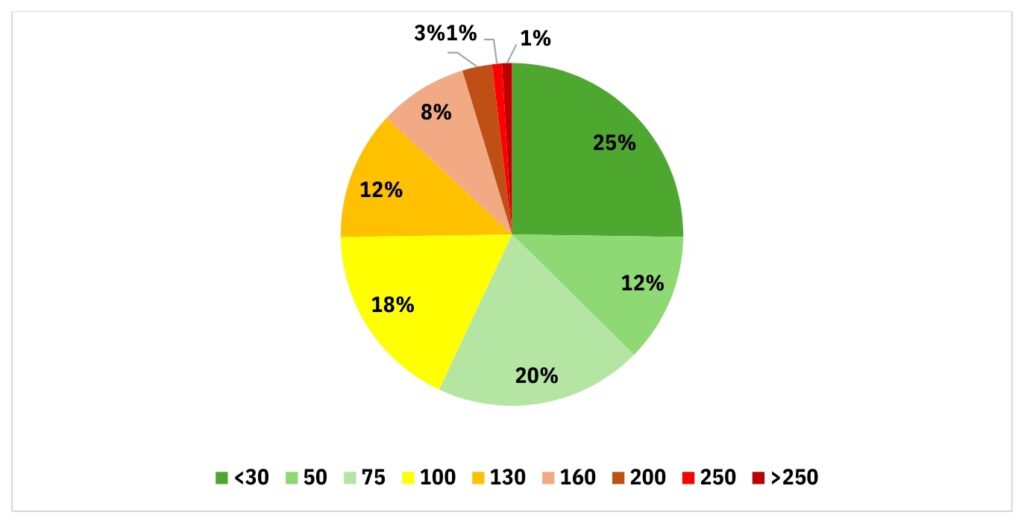

Potenzial gemäß Gebäudebestand

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen einen guten Sanierungsstand (gemessen an dem Endenergiebedarf) für ca. 57% der Gebäude. Lediglich 12 % der Gebäude weisen einen hohen und 5 % einen sehr hohen Endenergiebedarf auf.

Ca. 10 % der Gebäude haben bereits eine installierte Wärmepumpe. Für ca. 47 % der Gebäude ist gemäß der Umfrage die Installation einer Wärmepumpe sinnvoll. Diese sollte beim nächsten Heizungstausch erfolgen. Betrachtet man allein die Gebäude, die nach 1990 und vor 2006 errichtet wurden, so kann dies in der nächsten Zeit 240 Gebäude betreffen, bei denen ein Heizungstausch erforderlich wird. So kann der Wärmebedarf bei einer Effizienz (Jahresarbeitszahl) von 3 und einem typischen Wärmebedarf von 12.000 kWh pro Jahr von 2,88 GWh pro Jahr auf 0,96 GWh pro Jahr reduziert werden. Dieser Energiebedarf kann durch Ökostrom oder durch Photovoltaik vor Ort erneuerbar abgedeckt werden, sodass sämtliche CO2-Emmissionen vermieden werden. Auch für die Erfassung der Wärmeversorgung konnte das integrierte Quartierskonzept der Realenergie mit der Gemeinwohlgenossenschaft Nord als Anhaltspunkt dienen.

Betrachtet man sämtliche Gebäude, die eine geeignete Endenergieeffizienzklasse aufweisen und noch keine Wärmepumpe installiert haben, so betrifft dies rund 555 Gebäude, also etwas mehr als doppelt so viele Gebäude, bei welchen aufgrund des Gebäudealters ein Heizungstausch bei einer typischen Lebensdauer einer Heizung von 20 bis 30 Jahren bevorsteht. Der Wärmebedarf dieser Gebäude beträgt 6,66 GWh pro Jahr und kann mittels Wärmepumpen auf weniger als 2,22 GWh reduziert werden.

Für knapp 300 Gebäude sind teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich, bevor ein Wärmepumpeneinsatz technisch sinnvoll wird. Für den Großteil des Quartiers kann eine Wärmeversorgung dezentral mittels Wärmepumpe sinnvoll sein. Eine Verbesserung der Energieeffizienz der Gebäude sowie die Installation von Wärmepumpen ist grundsätzlich möglich, ohne das Stadtbild insgesamt zu verändern.

Zentrale Wärmeversorgung

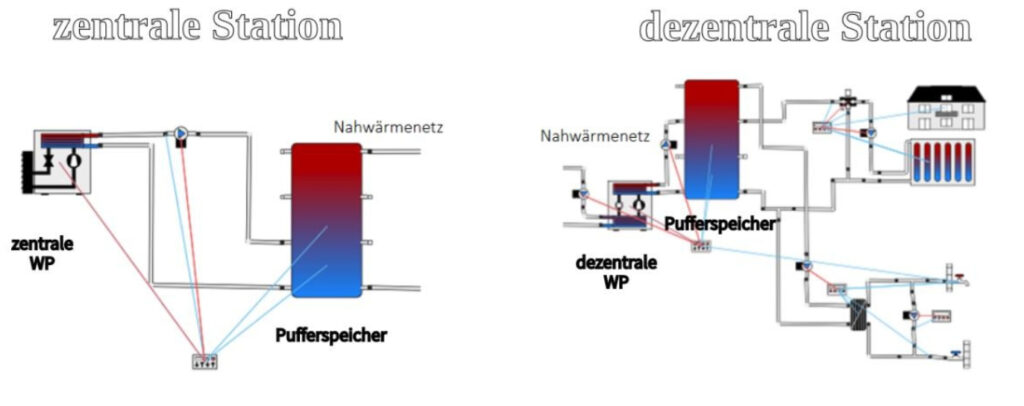

Wärmenetze bieten eine kostengünstige Möglichkeit, Wohn oder Gewerbegebiete mit Wärme zu versorgen. Zudem besteht die Möglichkeit bisher ungenutzte Abwärme zu den Verbrauchern zu bringen und so die Abwärme als Kuppelprodukt wirtschaftlich zu nutzen. Diese fällt bei Kraftwerken, Biomasseanlagen oder in der Industrie an. Wärmenetze, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden, können mit bis zu 40% der Kosten durch die KFW gefördert werden. Eine zentrale Wärmeversorgung kann entweder über bestehende Wärmequellen wie ein großes BHKW, welches z.B. für ein Schwimmbad oder eine Biogasanlage eingesetzt wird, oder Prozesswärme aus industriellen Prozessen. Im Quartier sind keine ortsnahen Biogasanlagen oder Industriebetriebe mit entsprechender Abwärme verfügbar. Die Abwärme der kleineren Kläranlage im Norden der Stadt reicht nicht für die Wärmeversorgung aus und ist mit hohen Investitionen verbunden. Folglich ist eine zentrale Wärmeversorgung nur in Kombination mit einer Wärmeerzeugung möglich. Hierfür bieten sich Großwärmepumpen an. Nach Vorgabe des Bundes sollen alle Fernwärmenetze ab 2045 ausschließlich mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Eine zentrale Wärmeversorgung durch Gas ist daher nicht zu empfehlen (Bundestag, 2023). Eine zentrale Groß-Wärmepumpe zur Versorgung von Wärmenetzen funktioniert ähnlich einer haushaltsüblichen Wärmepumpe, jedoch in größerem Maßstab und mit höherer Leistung. Die Größe eines zentralen Wärmepumpensystem kann bis ein paar Hundert Megawatt erreichen. Das größte Wärmepumpensystem der Welt befindet sich in Stockholm, Schweden und hat eine maximale Kapazität von 215 MW – es umfasst zwei Einheiten mit je 40 MW und fünf Einheiten mit je 27 MW (Baraniuk, 2023). Allerdings birgt die Nutzung eines zentralen Heizsystems ohne eine dezentrale Weiterheizung das Risiko von Wärmeverlusten während des Transports. Deshalb wird empfohlen, das zentrale System mit dezentralen Heizungsunterstationen zu kombinieren. In der zentralen Station stehen die folgenden Elemente zur Verfügung, um Wärme zu erzeugen und zu speichern. Ein solches System besteht aus:

▪ Einer zentralen Wärmepumpe

▪ Ein Nahwärmenetz als Niedertemperaturnetz (max. 40-45°C) zur Vorerwärmung

▪ Optional solarthermische Kollektoren als Heizungsunterstützung und PV zur Stromerzeugung

▪ Ein Pufferspeicher zur Speicherung der Wärme

▪ Unterstationen, in welchen sich eine zusätzliche Wärmepumpe, die für Hochtemperaturen (>50°C) geeignet ist.

Der Aufbau eines Nahwärmenetzes mit zentraler Wärmepumpe ist wie folgt schematisch dargestellt:

Die Wärme wird über eine Großwärmepumpe erzeugt und zunächst in einem großen Pufferspeicher gespeichert. Einen Soler/Wasserwärmepumpe macht aufgrund der höheren Effizienz und Jahresarbeitszahl von mindestens vier Sinn. Von der Speicherung im Pufferspeicher wird die Wärme an alle angeschlossenen Haushalte verteilt. Vor der Übergabe an die Haushalte können Unterstationen eingesetzt werden, in welchen Boosterwärmepumpen das Wasser auf die erforderlichen 55°C erhitzen. Aufgrund der hohen Vorlauftemperatur lässt sich so eine hohe Effizienz erzielen. Über einen weiteren Pufferspeicher kann dann die Verteilung an die Haushalte in einem Mehrfamilienhaus oder an einen bzw. mehrere Einfamilienhäuser erfolgen.

Im Folgenden werden verschiedene zentrale Wärme-Lösungen für das Quartier vorgestellt:

▪ Kläranlage als Nahwärmequelle

▪ Wärmenetz am Redlingsweg

▪ Großwärmepumpen an verschiedenen Standorten

Beim letzteren Thema wird die Möglichkeit des Strombezugs über den Bürgerwindpark kurz analysiert und vorgestellt.

Kläranlage als Nahwärmequelle

Die Kläranlage liegt im Norden von Langenhorn am Redlingsweg:

Eine mögliche Nutzung der Abwärme der Kläranlage wäre mit hohen Erschließungskosten verbunden, da die Wärmequelle etwa 800 Meter von der Siedlung entfernt ist. Zudem ist das nächstgelegene zu versorgende Gebiet bereits an das Fernwärmenetz am Redlingsweg angeschlossen.

Eine Nutzung der Abwärme des Klärwerks als zweite Wärmequelle durch einen Ausbau des Wärmenetzes am Redlingsweg ist grundsätzlich möglich. Die erzeugte Abwärme der Kläranlage ist allerdings während der Heizperiode im Winter eher gering. Ein Wärmeverlust auf der Strecke könnte durch die Nutzung von Abwassernetzwärme gemildert werden. Ein solcher Ausbau muss jedoch nicht zwangsläufig wirtschaftlicher sein als ein getrennter Neubau, in jedem Fall setzt er aber die Zusammenarbeit des Betreibers, den Hanse Werk Natur voraus

Wärmenetz am Redlingsweg

Das Wärmenetz am Redlingsweg ist wie folgt schematisch dargestellt:

Die Wärmeerzeugung des bestehenden Wärmenetzes in Langenhorn soll bis 2025 auf eine Großwärmepumpe umgestellt werden. Großwärmepumpen lassen sich deutlich skalieren und sind im Verbund mit grünem regionalem Strom wirtschaftlich. Die geplante Großwärmepumpe hat eine Leistung von 600 kW. Sie wird das mit Erdgas betriebene BHKW ablösen. Weitere solcher Wärmepumpen könnten im Stadtgebiet installiert werden und den Wärmebedarf decken. Die Kosten für den Ausbau eines Wärmenetzes bewegen sich zwischen 500 und 2.800 Euro je Meter Leitung. Pro Anschluss und Haushalt bewegen sich die Initialkosten für den Verbraucherzwischen 8.000 und 20.000 Euro. Dies setzt sich aus den Kosten des Netzausbaus und den Initialkosten des Wärmekraftwerks zusammen. Auf den Wärmepreis des Verbrauchers werden weiterhin die Instandhaltungs- und Betriebskosten gerechnet. Je kompakter das zu versorgendes Gebiet, desto wirtschaftlicher ist es für die Abnehmer. Bei der Überlegung spielt auch das Alter und die Art der in den Haushalten bereits vorhandenen Wärmeerzeuger eine Rolle (Nussbaumer, 2017).

Großwärmepumpen an verschiedenen Standorten

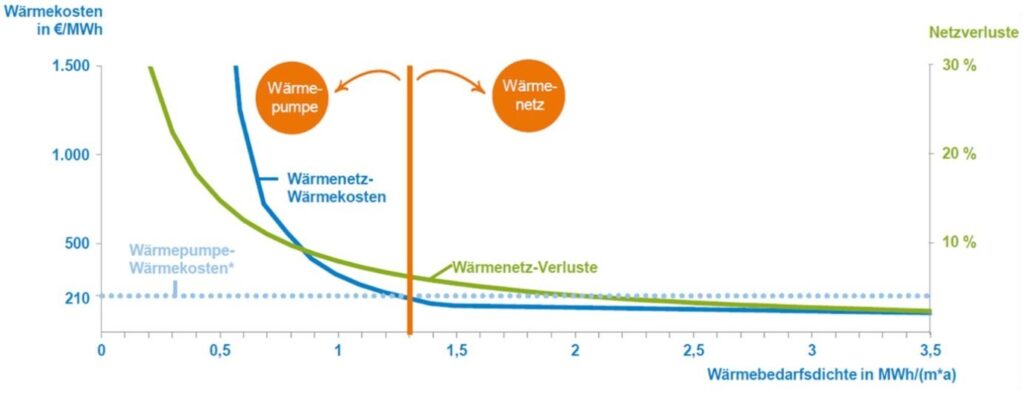

Aufgrund der Alters- und Bebauungsstruktur ist das wirtschaftliche Erfolgspotential, insbesondere wenn auf die Anschlussverpflichtung der Anwohner verzichtet wird, nicht in jedem Bereich gegeben. Als Schwellenwert für das Errichten und Betreiben eines neuen Wärmenetzes nennen die Hanse Werk Natur eine Wärmebedarfsdichte von 1,3 MWh/ (m*a). Das bedeutet, dass je Meter Wärmeleitung 1,3 MWh Wärme pro Jahr abgenommen werden müssen. Bei einem durchschnittlichen Wärmebedarf von zwischen 10 und 20 MWh je Haushalt, bedeutet dies, dass alle 7,5 bis 15 m ein Haushalt an das Wärmenetz angeschlossen werden muss. Die Aufschlüsselung der Kosten in Anlehnung an die Wärmebedarfsdichte und die Netzleitungsverluste sind wie folgt dargestellt:

Das Quartier besteht überwiegend aus Einfamilienhäusern, die über ein größeres Grundstück verfügen.

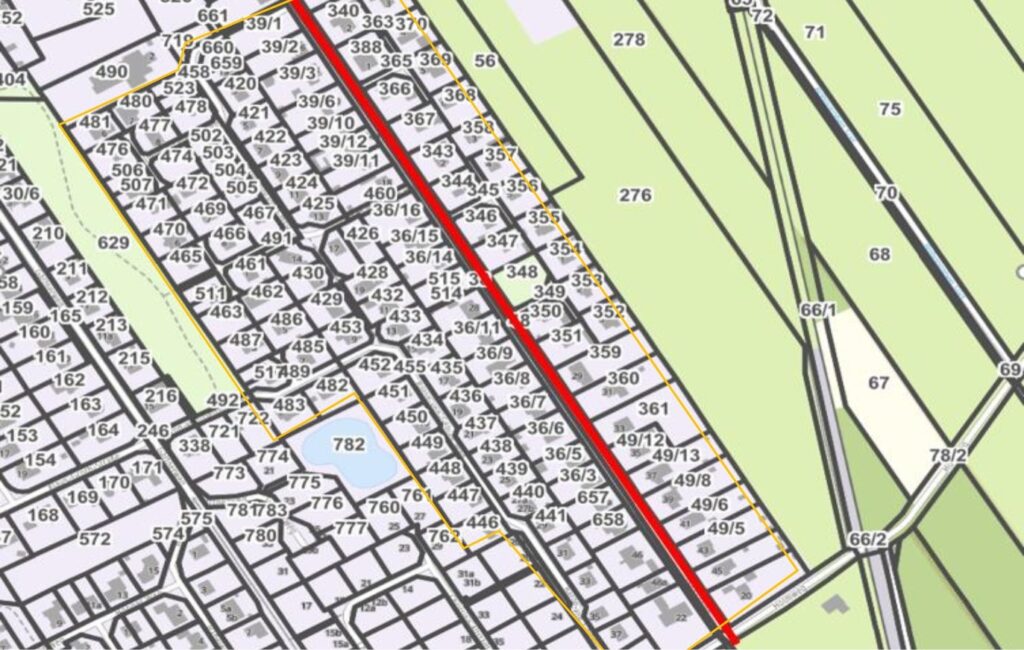

Neubauquartier rund um den Jöhnkeweg

Am Jöhnkeweg ist die Wärmebedarfsdichte exemplarisch untersucht worden. Der Baubestand im Jöhnkeweg ist relativ neu und die Begehung hat zeigt einen überwiegend hohe Energieeffizienz der Gebäude. Die Gebäude stehen in einem Abstand von 20 m bis 30 m zueinander. Zudem ist mit dem Seniorenheim Haus Schimmelreiter ein größerer Wärmeverbraucher in dem Gebiet. Die beispielhaft untersuchte Wärmeleitung ist in folgender Grafik dargestellt:

Die Hauptwärmeleitung hat eine Länge von 600 m. An diese können angrenzend auf beiden Straßenseiten (inkl. Bebauungen in zweiter Reihe im Norden) rd. 60 Haushalte angeschlossen werden. Der Wärmebedarf dieser liegt zwischen 600 MWh und 1.200 MWh pro Jahr und wird für die weitere 50 Betrachtung mit 900 MWh angenommen. Die Wärmebedarfsdichte liegt bei 1,5 MWh/m*a und wäre damit gerade so für ein Nahwärmenetz geeignet. Hierbei sind allerdings die erhöhten Zuwegungsleitungen für Gebäude auf der anderen Straßenseite als die Hauptwärmeleitungen noch zu berücksichtigen, die die Anschlusskosten weiter erhöhen. Zudem setzt dieses Szenario voraus, dass alle Haushalte, an das Wärmenetz angeschlossen werden. Auf Grundlage der Befragung liegt der Zuspruch für ein Nahwärmenetz allerdings nur bei 54 %. Hierbei würde die Wärmebedarfsdichte auf unter 1,5 MWh/m*a sinken und der Betrieb des Nahwärmenetzes wäre nicht wirtschaftlich. Ein guter Sanierungstand und energetische Sanierungsmaßnahmen in der Zukunft wirken, sich ebenfalls reduzierend auf die Wärmebedarfsdichte aus- Bei einer hohen Zuspruch-Quote kann eine Nahwärmenetz in dem orange-markierten Wohngebiet wirtschaftlich sein, wobei die erhöhten Anbindungskosten an die Haushalte eine Rolle spielen werden. Eventuell könnte dieses Gebiet für eine Erweiterung des Nahwärmenetzes am Redlingsweg in Betracht kommen. In Anbetracht der Baujahre der Gebäude und Heizungen, ist ein Umdenken hinsichtlich der Wärmelösungen in den nächsten 10 Jahren erforderlich.

Dorfstraße

Die Dorfstraße ist von historischen Gebäuden auf großen Flurstücken geprägt. Teilweise beträgt die

Distanz zwischen den Gebäuden und der Straße bis zu 100 m – die Entfernung zwischen den Gebäuden

kann ähnlich ausfallen. Zwar ist der Gebäudebestand relativ alt, teils sogar historisch, und der

Wärmebedarf daher eher hoch, dennoch sind die Abstände zwischen den Gebäuden viel zu groß, als

dass ein Nahwärmenetz wirtschaftlich wäre.

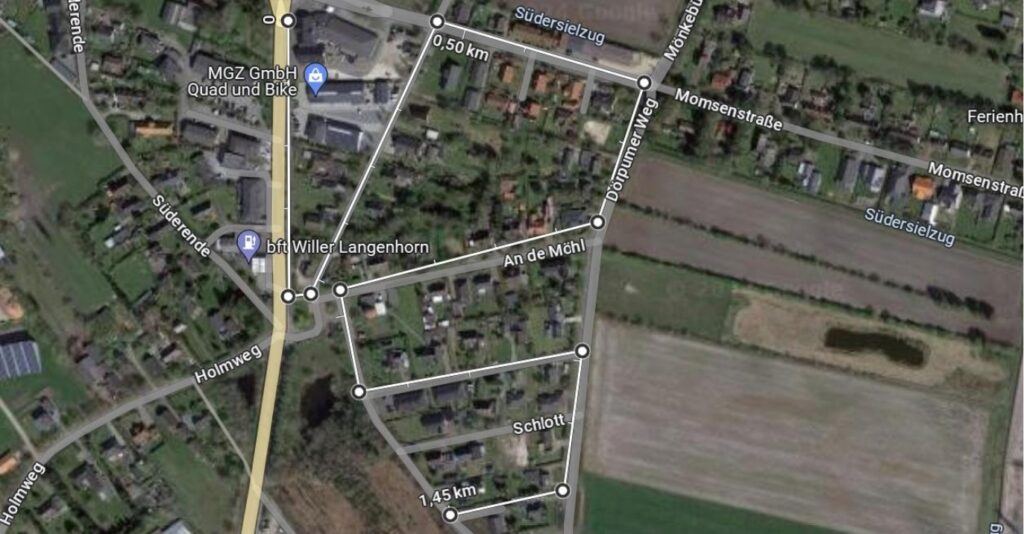

Loheide

In Loheide sind einige Gewerbebetriebe ansässig und neben der Einfamilienhausbebauung sind auch

Reihenhäuser vorhanden. Bei den Betrieben überwiegt der Einzelhandel, für diesen ist nicht nur eine

Wärme-, sondern auch eine Kältelösung anzudenken ist. Das Gebiet ist wie folgt dargestellt:

In diesem Gebiet sind bei einer möglichen Leistungslänge von knapp 1,5 km ca. 60 anzubindende Haushalte verfügbar sowie 6 Gewerbebetriebe. Der anzunehmende Wärmebedarf liegt daher bei ca. 1,2 GWh im Jahr – die Wärmebedarfsdichte liegt mit 0,8 MWh/m*a deutlich unter der Mindestwärmebedarfsdichte von 1,3 MWh/m*a.

West-Langenhorn

Das Alter der Heizungen im Straßendorf West-Langenhorn ist nicht einheitlich. Ein Wärmenetz mit deutlich längeren Rohrleitungen je Haushalt wäre hier unwirtschaftlicher als in den Neubaugebieten im Osten. Wo die Heizungen der Anwohner ohnehin bald ausgetauscht werden müssen, kann der Anschluss an ein Wärmenetz für eine große Zahl von Abnehmern wirtschaftlich sein. Der Abstand zwischen Gebäuden liegt hier zwischen 15 und 25 m insofern beide Straßenseiten berücksichtigt werden. Hinsichtlich der Gebäudebaujahre kann mit einem erhöhten Wärmebedarf gerechnet werden. Der Raumwärmebedarf liegt in dem Fall zwischen 0,75 und 1 MWh/m*a und wäre für ein Nahwärmenetz zu gering. Durch die Nähe zum Bürgerwindpark, könnte ein Synergieeffekt bei der Energiebeschaffung sich positiv auf ein Nahwärmenetz auswirken.